| raconte-moi-woippy | Retour menu |

Dernière mise à jour : 20 octobre 2020

|

|

|

Ci-dessous : articles sur la Guerre de 1914-1918. Pour y accéder, clic sur le titre.

Le 11 novembre 2018, les cloches de Woippy ont sonné à toute volée à partir de 11 heures pour une durée de 11 minutes

pour commémorer l'anniversaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918. | clic |

Le Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919. | clic |

il est aussi intéressant d'y inclure d'autres articles et études, et entre autres, sur le maréchal Bazaine. | clic |

Source : Plaquette "GRAVELOTTE 1870" (1959)

DU SOUVENIR FRANÇAIS

------------

Le SOUVENIR FRANÇAIS créé en 1887 par un modeste professeur alsacien, M. NIESSEN et reconnu d'utilité publique en 1906 a pour but d'entretenir les sépultures de tous ceux qui sont tombés pour la défense de la Patrie.

En fondant cette association, NIESSEN pensait surtout aux Morts de 1870-71, car il voulait que sous le couvert du culte de ces Morts, le SOUVENIR FRANÇAIS s'efforçat de maintenir le Souvenir de la France en Alsace et en Lorraine et celui de l'Alsace et de la Lorraine en France.

En 1907, alors que des groupements existaient dans quatre-vingt-un départements, un comité se forma en Lorraine dont Jean-Pierre JEAN était l'âme.

Depuis 1870, une pieuse coutume s'était établie dans de nombreuses localités de notre province annexée, ainsi qu'en Alsace : le jour des Morts, les jeunes filles en vêtements traditionnels de fête, fleurissaient les tombes militaires de leur commune, en glissant furtivement sur les tombes françaises une cocarde tricolore, témoignage de leur souvenir et de leur espérance.

Le même sentiment avait guidé les « DAMES DE METZ » qui, après avoir donné tout leur dévouement dans les ambulances de la grande cité lorraine avaient vaincu tous les obstacles pour entretenir dignement les tombes militaires françaises au CIMETIÈRE CHAMBIÈRE et faire célébrer chaque année, le 7 septembre, à la Cathédrale de Metz, un service solennel à la mémoire des soldats de France.

Aussi lorsque M. J.-P. JEAN fils et petit-fils de soldats français créa à VALLIÈRES, près de Metz un comité du SOUVENIR FRANÇAIS, put-il, par son dynamisme et sa tenacité, remuer tout le pays, recueillir l'obole de tous les Lorrains annexés, riches et pauvres, et gagner ensuite l'Alsace à son mouvement généreux, enfin vaincre toutes les oppositions allemandes. Il réussit ainsi à faire inaugurer en grande pompe, le 4 octobre 1908, en présence de drapeaux tricolores, le MONUMENT DE NOISSEVILLE consacré aux « Soldats Français tombés glorieusement au Champ d'Honneur ».

Cette cérémonie grandiose de piété et de fidélité françaises se déroula en présence de plus de cent vingt mille personnes, aux sons de « Sambre et Meuse » et de la « Marche Lorraine ».

Mais cette manifestation ouvrit les yeux des Allemands qui croyaient que l'amour de la France était à jamais mort dans les cœurs lorrains. Ils déplaçèrent le Statthalter d'Alsace-Lorraine et se rendant compte de la propagande française suscitée par le SOUVENIR FRANCAIS, ils résolurent d'y mettre un frein. Ils persécutèrent cette association, créèrent mille difficultés pour pouvoir interdire ses manifestations, et en janvier 1913 prononcèrent sa dissolution.

Actuellement l'œuvre matérielle du SOUVENIR FRANÇAIS n'est que la manifestation tangible de notre reconnaissance envers tous ceux qui sont morts pour que la FRANCE VIVE, donnant ainsi le plus bel exemple de solidarité nationale qui puisse exister.

Le sentiment du devoir, l'esprit de sacrifice, l'amour de la Patrie, tracent au SOUVENIR FRANÇAIS la tâche qui lui incombe. L'association doit donc, aux termes de ses statuts, conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, ou qui l'ont honorée par de belles actions, en transmettant le flambeau du Souvenir aux générations successives à qui elle doit inculquer le culte et exhalter les vertus de ces Morts qui, sacrifiant tout pour leur pays, lui ont fait le don sublime de leur existence. Telle est la mission d'ordre moral du SOUVENIR FRANÇAIS.

Le SOUVENIR FRANÇAIS, dans le but d'étendre sa mission, s'efforce de pénétrer dans les divers milieux de la jeunesse, et pour cela demande l'appui des autorités civiles et religieuses, des membres des divers corps enseignants, des dirigeants des grandes associations de jeunes. Aussi de nombreux comités comptent un grand nombre de jeunes adhérents, garçons et filles, qu'il faut encourager à occuper des fonctions de premier plan au sein de l'oeuvre.

Le SOUVENIR FRANÇAIS, placé statutairement en dehors et au-dessus de toute préoccupation politique ou confessionnelle, est qualifié pour permettre à tous les Français, pauvres et riches, de toutes situations sociales, hommes, femmes et enfants, de s'associer dans un hommage, si modeste soit-il, de gratitude personnelle à la mémoire des « Morts pour la France ». C'est autour de lui, dans ses diverses sections, que doivent s'unir les familles glorieusement endeuillées, les camarades de combat, les compatriotes et amis de nos héros, tous les cœurs généreux et reconnaissants, plus ou moins éprouvés par les guerres dans leurs plus chères affections.

Français et Françaises, tous unis, doivent apporter au SOUVENIR FRANÇAIS le touchant témoignage de leur fidélité à la glorieuse mémoire des « Morts pour la France ».

René PETITJEAN

Délégué Général du SOUVENIR FRANÇAIS

de la Moselle et de l'arrondissement de Briey.

| Haut de page |

N° 437 - 4e trimestre 1999 |

SON HISTOIRE

1870-1887: LES PRÉMICES.

1870 - La défaite. L'Alsace et la Lorraine sont occupées mais le sentiment national demeure toujours aussi vivant. Tandis qu'en Lorraine " Les dames de Metz " veillent à l'entretien des tombes militaires françaises du cimetière de Chambières, à Metz, et font célébrer chaque année un office religieux pour les soldats morts pour la France, en Alsace, à la Toussaint, les jeunes filles en costume traditionnel vont fleurir les tombes des soldats de leur commune en y déposant furtivement une cocarde.

1872 - Une volonté. Xavier NIESSEN, professeur alsacien, a la volonté de manifester le refus du nouvel ordre prussien en Alsace et en Lorraine, de prouver l'attachement indéfectible des Alsaciens et des Lorrains, dans leur majorité, à la Patrie française, et de maintenir le Souvenir des provinces perdues en France de l'intérieur. Ainsi, pense-t-il, en même temps que quelques amis regroupés autour de lui, que le culte des Morts pour la France et l'entretien de leurs tombes peuvent et doivent constituer le trait d'union capable de conserver dans les esprits le sentiment d'unité nationale.

1887-1914 : NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DU SOUVENIR FRANÇAIS.

En France de l'Intérieur.

Xavier NIESSEN, en 1887 crée, à Neuilly-sur-Seine, le Souvenir Français dont le nom traduit bien la volonté de constituer ce trait d'union entre tous les Français, regroupés dans une association, autour des valeurs de la France et de la République, pour lesquelles 100 000 de ces soldats se sont sacrifiés en 1870-1871.

Pour atteindre cet objectif, deux tâches matérielles lui paraissent essentielles : entretenir les tombes de ces soldats où qu'elles se trouvent, élever des monuments à leur mémoire, le principe des monuments aux morts communaux n'existant pas à l'époque.

Le 7 mars 1888, la première phase d'organisation du Souvenir Français est achevée et Xavier NIESSEN appelle les Français à rejoindre l'association. Le Souvenir Français entre alors dans une période active et son développement sera très rapide : en 1906, il est présent dans 81 départements et son action est " reconnue d'utilité publique " le ler février de cette même année.

Ainsi, moins de vingt ans après sa création, le Souvenir Français est l'objet d'une reconnaissance officielle en raison des nombreuses actions accomplies non seulement pour l'entretien des tombes, mais aussi pour l'érection de monuments en maints endroits, Fauquembergues dans le Pas-de-Calais, Valbonne dans les Alpes-Maritimes, Montbard en Côte-d'Or, à Brive, Saint-Dié, Nîmes, Pau etc.

Concernant l'entretien des tombes, l'idée se fait jour assez vite qu'il convient aussi de ne pas négliger les tombes de ceux qui sont enterrés dans des pays lointains, souvent des marins ; à partir de 1889, l'action du Souvenir Français tend à s'étendre au-delà du territoire national, les premières actions s'exercent en Belgique (Waterloo) et aux Pescadores (détroit de Taïwan).

En Lorraine et en Alsace annexées.

C'est en Moselle que va se créer le premier comité du Souvenir Français. Jean-Pierre JEAN, imprimeur et futur député de la Moselle, crée en 1907 dans le petit village mosellan de Vallières " le comité messin du Souvenir Français ".

L'audience de ce comité s'étend avec une grande rapidité au point qu'en une année, lançant une souscription pour ériger un monument de mémoire, l'élan est tel que les autorités prussiennes ne peuvent s'y opposer et que les fonds sont recueillis si rapidement que le monument est érigé et inauguré le 8 octobre 1908. Situé à Noisseville, à proximité de Metz, ce monument est dédié " aux soldats français morts au champ d'honneur ". L'inauguration, sous les plis du drapeau tricolore, réunit 120 000 personnes.

L'Alsace est alors gagnée, à son tour, par l'élan donné en Lorraine. C'est l'action de Monsieur SPINNER, de Wissembourg qui va, en fait, marquer, de façon significative, l'audience du Souvenir Français dans la province.

Il décide, en effet, d'ouvrir une souscription pour ériger un monument à la mémoire des soldats morts pour la défense de la Patrie en Alsace, en deux siècles de conflits : en 1705, sous le commandement du Maréchal de VILLARS, en 1793, aux ordres du Général HOCHE et en 1870 avec le Général Abri DOUAY.

Le 17 octobre 1909, le monument est inauguré à Wissembourg, sur le Geisberg, devant une foule de 80 000 personnes, au chant de la Marseillaise.

Tant en Lorraine qu'en Alsace, l'essor du Souvenir Français inquiète les autorités prussiennes qui y voient, à juste titre, la marque du rejet de l'annexion par la population ; les manifestations publiques du Souvenir Français sont interdites et, en janvier 1913, l'association est dissoute. Enfin, dès le début de la guerre de 1914, les membres du Souvenir Français en Alsace et en Lorraine, sont arrêtés et déportés à l'intérieur de l'Allemagne.

1914-1919 : LE SOUTIEN AUX FAMILLES, L'HONNEUR AUX MORTS.

La guerre amène une désorganisation des comités, car un bon nombre des adhérents sont mobilisés. Assez rapidement, toutefois, des femmes et des hommes plus âgés viennent assurer la relève.

L'action du Souvenir Français se diversifie alors, tant il est clair qu'il est nécessaire d'apporter un soutien moral aux blessés soignés dans les hôpitaux et une aide aux familles touchées par la disparition de l'un des leurs. Ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner tous les soldats décédés dans les hôpitaux de l'intérieur ; les membres de l'association s'efforcent, lorsque les familles sont absentes, d'accompagner leur enterrement et de veiller sur leurs sépultures. Localement, les besoins étant immenses, de nombreuses associations se créent poursuivant des buts similaires. Sous l'impulsion du conseil d'administration du Souvenir Français, et notamment de Monsieur Xavier NIESSEN, les 43 nouveaux comités qui ont été créés depuis le début de la guerre et les adhérents dispersés collaborent avec elles et les fédèrent.

Ainsi, l'association "La Cocarde du souvenir" qui s'est donnée pour mission de placer sur les tombes dispersées des champs de bataille l'inscription des noms et une cocarde tricolore s'est associée au Souvenir Français.

Outre l'organisation des premiers cimetières nationaux et carrés militaires - 200 pour la seule année 1914 - le Souvenir Français s'efforce d'organiser des cérémonies patriotiques et de mémoire et d'ériger stèles et monuments commémoratifs.

Le Souvenir Français poursuivit ainsi son action jusqu'après la victoire, mais l'association qui avait déjà la charge de 88 000 tombes de 1870, ne pouvait à elle seule s'occuper des tombes de 1 700 000 morts de la grande guerre.

1919-1939 : SE SOUVENIR.

La loi du 31 juillet 1920 crée le Service National des sépultures ; dès lors l'État prend à sa charge les cimetières militaires de l'ancienne zone des armées et organise les nécropoles nationales. Restent alors les carrés militaires communaux : leur entretien est confié aux municipalités qui, dans de nombreux cas, demandent au Souvenir Français de se substituer à elles.

Pendant les vingt années qui vont suivre la guerre de 1914-1918, l'action du Souvenir Français, qui se reconstitue surtout dans le Nord et l'Est de la France ainsi que dans le Sud-Est, en Corse, en Bretagne, et en Normandie, porte son effort, outre l'entretien des tombes, sur l'organisation des cérémonies patriotiques en liaison avec les associations d'anciens combattants et sur l'érection de monuments du Souvenir, à l'exception des monuments aux morts communaux à la charge des municipalités.

Certains de ces monuments, comme par exemple le Mort Homme, dans la région de Verdun, sont encore, aujourd'hui, la propriété du Souvenir Français qui a en charge leur entretien. D'autres, construits par des associations régimentaires, aujourd'hui disparues ont été érigés avec la participation du Souvenir Français et leur propriété lui a été transférée ultérieurement. Ce patrimoine monumental s'ajoute ainsi à celui hérité de la guerre de 1870-1871, comme la maison de la dernière cartouche de Bazeilles (Ardennes) par exemple.

Mais le temps passe et se pose, comme aujourd'hui d'ailleurs, le problème des tombes familiales abandonnées et dans lesquelles se trouvent les restes de soldats morts pour la France ; à leur initiative les comités du Souvenir Français prennent en charge leur entretien. Ainsi peut-on lire dans un numéro de la revue du Souvenir Français de 1934 :

« Le comité de Fismes a offert son concours, dans la mesure de ses disponibilités, aux 24 maires du canton pour que les quelques tombes familiales contenant le corps de soldats et aujourd'hui abandonnées soient toujours convenablement entretenues ».

L'objet du Souvenir Français est alors limité "à l'édification et à l'entretien des monuments et tombes militaires". Toutefois, dès le début des années 1930, la transmission du Souvenir des soldats morts pour la France et l'explication du sens de leur sacrifice aux plus jeunes deviennent de plus en plus des sujets de préoccupation.

La chronique des comités publiée par la revue du Souvenir Français en est l'illustration :

« À Saint-Malo, le 1er novembre 1933, les enfants des écoles défilent devant les tombes des soldats et y déposent les fleurs qu'ils tenaient à la main... à Knutange, le 11 novembre 1934, le cortège comprenant les enfants des écoles se rend au Monument aux Morts... à Cortisols, des fleurs sont déposées au pied du Monument aux Morts par les enfants... ».

Au 1er janvier 1939, le Souvenir Français comptait environ 100 000 membres et son développement se poursuivait outre-mer par le biais d'associations sœurs comme le Souvenir Indochinois par exemple.

1939-1945 : VEILLER.

La guerre conduit assez rapidement à une impossibilité de maintenir la cohérence des actions du Souvenir Français et l'exode, précédant la défaite. va accroître la désorganisation de l'association que la perte de l'Alsace, de la Moselle et d'une partie du Nord va encore affaiblir, mais s'il n'y a plus là d'actions coordonnées possibles, en France de l'intérieur, il faut reconstruire le Souvenir Français.

En Alsace et en Lorraine occupées.

Les Allemands n'avaient pas oublié l'opposition à la germanisation du Souvenir Français en Alsace-Lorraine avant la guerre de 1914. Dès le début de l'occupation, les dirigeants du Souvenir Français sont chassés vers la France de l'intérieur. A titre d'exemple, Monsieur Jean-Pierre JEAN aura deux heures pour quitter la Lorraine avec sa famille, sans possibilité d'emporter le moindre bien.

Ainsi des 43 000 adhérents que comptait l'Alsace et la Lorraine en 1939, dont 26 915 pour la Moselle, nombreux furent ceux qui durent quitter leur province, d'autant que les autorités allemandes s'étant emparées des archives, les listes d'adhérents leur' étaient connues. Par la suite certains tentèrent d'opposer une résistance à l'occupant. Il s'ensuivit arrestations et déportations.

En France de l'intérieur.

Le conseil d'administration tient une première réunion après l'armistice le 29 novembre 1940. Tous les administrateurs n'ont pu être prévenus de cette réunion, mais le président général, le général LACAPELLE réussit à revenir de Dordogne pour présider cette réunion.

Les premières décisions sont prises. Il s'agit d'abord de remettre en place des délégations dans les départements, qu'ils soient en zone occupée ou en zone libre, et des comités dans les villes et les campagnes chaque fois que possible.

Sont ensuite fixées les missions prioritaires à remplir au mieux : veiller sur les tombes, rechercher toutes les sépultures des 100 000 soldats morts pendant les combats 1940 et sans attendre, les entretenir.

Le comité directeur de l'association composé du général LACAPELLE, du général SONNERAT, secrétaire général et du colonel AUBERT, trésorier, va s'atteler à cette tâche difficile.

En quelques mois, un fichier de 80 000 noms de soldats morts pour la France est établi par le siège, grâce à l'action assez remarquable des comités. Assez rapidement, apparaissent les difficultés de liaison entre la zone libre et la zone occupée ; aussi, un administrateur délégué pour la zone libre est-il nommé, le Général GOURGUEN. En 1942, le Général LACAPELLE meurt à la tâche. Il est aussitôt remplacé par le Général de POUYDRAGUIN.

À partir de 1943, il apparaît toutefois que toute l'action du Souvenir Français repose sur l'initiative de ses adhérents, la coordination des délégations et des comités par le comité directeur étant de plus en plus difficile, d'autant qu'il s'agit alors de veiller sur les sépultures des résistants et des victimes des bombardements.

Au jour de la libération, grâce à ses 120 000 membres recensés alors, dont tous les Alsaciens et les Lorrains réfugiés et anciens adhérents, qui avaient rejoint les comités de l'intérieur, les missions avaient été remplies au mieux.

Le Général de Gaulle, dans une lettre adressée au président général devait saluer l'action du Souvenir Français pendant cette période tragique.

DEPUIS 1945 : GARDER LA MÉMOIRE. TRANSMETTRE L'HÉRITAGE.

Dès la fin de la guerre, le Souvenir Français connaît un développement important, en s'appuyant surtout sur les associations d'anciens combattants ; en 1958, il comptait 300 000 membres adhérents.

Outre les missions habituelles d'entretien des tombes et des monuments, le Souvenir Français se veut gardien de la mémoire. Il lui appartient donc d'organiser et de participer à toutes les cérémonies patriotiques et de veiller à ce que l'oubli ne fasse son œuvre ni en France, ni dans les pays étrangers où nos soldats ont combattu. Aussi un effort particulier est fait pour, qu'aussi bien dans la France métropolitaine que dans la France d'Outre-Mer, il soit représenté et qu'un réseau de correspondants se développe à l'étranger.

Dans le même temps, notre armée est engagée en Indochine, où elle perd 100 000 hommes, à Madagascar, en Corée, au Maroc, en Tunisie puis en Algérie où 25 000 soldats français sont tués ; 120 000 harkis et leurs familles meurent pour la France entre 1954 et 1962.

Vers la fin des années 1970, il apparaît nécessaire de bien établir la chaîne de responsabilité de l'association et d'en préciser les règles de fonctionnement : un nouveau statut et un nouveau règlement intérieur voient le jour en 1979.

Ces deux documents traduisent l'évolution de l'association.

- Ils marquent, d'abord une prise de conscience pour l'avenir : les anciens combattants ne sont pas éternels et le Souvenir Français, à terme, sera la seule association privée existant pour garder la mémoire et transmettre l'héritage aux générations successives. Aussi convient-il de bien marquer le fait que le Souvenir Français n'est pas une association d'anciens combattants, mais qu'il s'agit d'une œuvre inspiratrice d'énergie morale et de solidarité, en dehors de toute préoccupation politique ou confessionnelle, ouverte à tous, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes.

- Ils montrent aussi, compte tenu de l'expansion du Souvenir Français, présent alors dans la totalité des départements métropolitains et d'Outre-Mer et dans 52 pays étrangers, la nécessité d'établir des règles de fonctionnement qui écartent toute lourdeur administrative dans un souci de limiter au maximum les frais généraux. Il est à noter que la règle établie alors innove dans la mesure où elle décentralise les responsabilités au niveau des délégués généraux.

- Ils insistent enfin sur le fait que la transmission de l'héritage reçu ne pourra être réalisée qu'à la condition que des tâches visibles soient effectuées : garder la mémoire, en animant en particulier les manifestations patriotiques, entretenir les tombes et les monuments, pour bien montrer le respect que nous devons à ceux qui sont morts pour défendre le droit et la liberté.

- Il reste que cette transmission de l'héritage est maintenant la mission essentielle, le Souvenir Français doit en être garant.

* *

SOUVENIR ET MÉMOIRE

Nostalgie

d'un passé révolu ou socle

pour une nouvelle citoyenneté ?

11 novembre, 8 mai, partout en France les monuments aux morts de nos villes et de nos villages sont fleuris ; de même, le 2 novembre, respectant en cela un décret de 1919, des fleurs sont déposées dans les nécropoles nationales et dans les carrés militaires de nos cimetières.

De telles cérémonies ont lieu sur tout le territoire national, à Montpellier comme à Nouméa, à Arras comme à Château-Chinon ou à Fort-de-France, et il en est de même au moins dans les 52 pays où le Souvenir Français est représenté et sans doute en d'autres lieux où les cérémonies analogues se déroulent.

Tous les soirs, un peu avant la tombée de la nuit, place de l'Étoile à Paris, la circulation automobile est interrompue et un cortège de drapeaux portés par des hommes et des femmes souvent âgées, gagne la dalle sacrée avant que la flamme qui y brûle ne soit ranimée dans le recueillement.

Toutes ces cérémonies devant un public le plus souvent bien clairsemé ne traduisent-elles que la manifestation d'un rite un peu désuet appelé à disparaître lorsque tous ces anciens combattants qui en sont les animateurs auront disparus ?

Devra-t-on, au contraire perpétuer ces marques de respect et de reconnaissance envers ceux qui sont morts pour la France ?

Pour apporter quelques éléments de réponse à ces questions, un survol rapide de notre histoire nationale, de la guerre de 100 ans à nos jours, permet de dégager quelques constantes qui expliquent et justifient les sacrifices consentis et en éclairent le sens.

Jeanne d'Arc : nous célébrons encore aujourd'hui sa mémoire au point qu'un ministre de la République dépose chaque année une gerbe de fleurs au pied de sa statue en reconnaissance de son combat et de son sacrifice pour la liberté.

Les volontaires de 1792 dans l'enthousiasme et les grognards de l'Empire dans la sérénité ont combattu avec la conscience claire d'un devoir à accomplir envers les peuples d'Europe en leur donnant de nouvelles raisons de vivre et d'espérer.

Plus tard, les premiers résistants qui furent ces soldats en guenilles des armées de la Loire et de l'Est de 1870 et 1871 n'étaient-ils pas animés, eux aussi, par leur foi dans les valeurs de la République qui correspondent, me semble-t-il à celles du patriotisme français dans ses profondeurs et sa permanence ? Abordant notre siècle sanglant, je me limiterai à trois exemples qui me paraissent significatifs :

- le sursaut extraordinaire de ces soldats retraitant, à pied, pendant des centaines de km, pressés par l'adversaire, et qui amènera la 1re victoire de la Marne. Quelle était donc la motivation profonde de ces hommes, car il en fallait bien une pour se relever ainsi et repartir en avant ?

- l'acharnement des combattants de 1940. N'oublions pas ces 100 000 morts au combat en 40 jours qui tentèrent l'impossible malgré tout ;

- et puis aussi, ces jeunes gens qui, crânement, le 11 novembre 1940, après la défaite, remontèrent les Champs Elysées pour saluer le soldat inconnu.

Pourquoi toutes ces actions, pourquoi tous ces sacrifices, pourquoi cette même volonté qui semble traverser le temps ?

Tous ces hommes, toutes ces femmes n'étaient pas nés pour être des héros. Issus le plus souvent des profondeurs du peuple de France, ils acceptaient le sacrifice pour défendre l'honneur de la Patrie, et surtout au nom des valeurs que celle-ci incarnait à leurs yeux : la liberté et le droit.

Pour éclairer mon propos, je ferai appel à deux écrivains illustres, tous deux morts au cours de la grande guerre :

- Alain Fournier d'abord qui écrivit au tout début de cette guerre « Juste guerre, je sens profondément que nous serons vainqueurs au nom du droit » ;

- Charles Péguy, bien avant cette guerre, inscrivit en dédicace de sa Jeanne d'Arc :

« à toutes celles et à tous ceux qui auront vécu leur vie humaine, à toutes celles et à tous ceux qui seront morts, de leur mort humaine, pour l'établissement de la République Universelle, ce poème est dédié ».

Ces deux citations traduisent, me semble-t-il, la place originale de la France qui porte en elle un message universel explicité dans la devise de la République. Ces trois mots de Liberté, d'Égalité et de Fraternité auxquels bien souvent nous ne portons plus attention méritent que l'on s'y arrête, et que l'on réfléchisse à l'idéal élevé qu'ils représentent et pour lesquels tant d'hommes et de femmes se sont battus.

Mais, aujourd'hui où nous rêvons d'une paix éternelle, est-il nécessaire d'établir cette réflexion sur leurs sacrifices. Faut-il encore et toujours se souvenir de ceux et de celles qui sont morts pour la France, mais à une époque et dans des circonstances bien particulières et qui ne reviendront jamais ?

Faut-il encore et toujours rappeler la mémoire de Guillaume Apollinaire, de Robert Desnos, d'Estienne d'Orves, de Berthie Albrecht ou de Guy Moquet ?

Faut-il encore et toujours rappeler les dernières paroles du simple canonnier Maillot en Juin 1940, murmurant à son lieutenant avant de mourir « N'ai-je pas bien accompli mon devoir ?» ou encore celles du lieutenant tunisien El Madi, tué au Garigliano, dont les derniers mots furent « Vive la France ».

Une réponse affirmative à ces questions n'amènerait-elle pas à un repli frileux vers un nationalisme étroit en nous tournant vers un passé définitivement révolu ?

Très sincèrement, je ne le crois pas et bien au contraire, je pense que c'est à partir de la conscience de cet héritage de valeurs que nous avons reçu que nous construirons un patriotisme ouvert et accueillant préparant un avenir plus fraternel et qui, ce faisant, doit être un ferment dans cette Europe en construction.

Il est maintenant courant, dans l'espoir d'atteindre cet objectif d'utiliser l'expression « Devoir de Mémoire ». Personnellement, je préfère utiliser le terme d'héritage. « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament » a écrit René Char et c'est bien d'un héritage qu'il s'agit c'est-à-dire d'une démarche consciente ; le refus de l'oubli doit être l'acte volontaire d'un citoyen responsable ; un héritage doit être accepté.

Pour susciter une telle démarche, encore faut-il que les nécessités en soient comprises.

C'est là le rôle de l'État, me direz-vous, c'est exact mais cette réponse ne paraît pas suffisante. Pour que l'action de l'État, dans ce domaine de la mémoire, soit appréciée et efficace, celle-ci doit être relayée par les initiatives individuelles.

Ce sera, bien évidemment, le rôle des Anciens Combattants et de leurs associations. Tous ils représentent une mémoire vivante bien à même d'expliquer en témoignant.

Mais dans vingt ans la plupart d'entre eux auront disparu et il faut prendre dès maintenant le relais. C'est à cette tâche que s'emploient quelques associations, le Souvenir Français qui se veut gardien de la mémoire, est garant de la transmission des valeurs de la République aux générations successives, tant cette réflexion d'André Gide est exacte : « Le Présent serait plein de tous les avenirs, si le passé y projetait son histoire ».

Évoquant le Souvenir Français, l'histoire de notre association privée, apolitique et non confessionnelle me semble intéressante à retracer à grands traits, tant elle montre une volonté constante de pérenniser la mémoire et la façon d'y parvenir.

Le Souvenir Français est né en 1872, par la volonté des Alsaciens et des Lorrains de conserver vivante la mémoire de la Patrie Française. Le fondateur, Xavier Niessen a compris que pour maintenir un idéal qui au fil des ans risquait de devenir une abstraction, il était nécessaire de s'appuyer sur des gestes concrets pour marquer, de façon visible la foi dans cet idéal. Ainsi, en Alsace, tous les ler novembre des petits bouquets de fleurs aux couleurs nationales étaient déposés sur les tombes des soldats morts en 1870 et inhumés en Alsace. Deux monuments furent ensuite élevés l'un en Lorraine à Noisseville près de Metz, en 1906 et l'autre en Alsace à Wissembourg et inauguré devant respectivement 120 000 Lorrains et 80 000 Alsaciens. Les Prussiens prononcèrent alors la dissolution de l'Association en Alsace Lorraine.

De 1940 à 1944, ceux qui restaient du Souvenir Français à Paris, participèrent tous les soirs avec ceux qui restaient du comité de la Flamme, au ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe.

Aujourd'hui encore nous suivons la même ligne avec nos 130 000 adhérents directs et nous nous efforçons, souvent avec le Secrétariat d'État comme avec les collectivités locales d'entretenir les lieux de mémoire, réhabilitant chaque année une cinquantaine de monuments et 10 000 tombes et en veillant sur 100 000 tombes. Car, nous sommes convaincus qu'il ne suffit pas de dire ; pour convaincre, il faut faire.

C'est ainsi, grâce à ces actes visibles que peuvent être organisées annuellement sur les lieux de mémoire des visites pour 40 000 scolaires environ.

Certes, il s'agit d'un combat rude et difficile, mais restons confiants pour l'avenir. Nous réussirons à perpétuer les enseignements de ceux qui sauvèrent l'honneur en 1940, des résistants qui refusèrent la défaite, des Français libres à l'admirable sursaut patriotique, de tout un peuple qui se retrouva dans cette Armée française aux multiples composantes mais animés d'une même foi et d'une même volonté, de tous ceux enfin qui tout simplement servirent l'État avec discipline et abnégation, tant au cours des conflits mondiaux, que dans les guerres de décolonisation et qui servent encore aujourd'hui dans les Balkans ou au Timor.

Restons confiants car nous affirmerons toujours comme Paul Eluard : « Je suis né pour te connaître, pour te chanter, liberté ».

Restons confiants car, comme Saint Exupéry nous savons que « le disparu si l'on vénère sa mémoire est plus précieux et plus puissant que le vivant ».

Pierre de PERCIN

Président général

| Haut de page |

N° 378 - 1er trimestre 1985

XAVIER NIESSEN QUITTAIT CE MONDE...

| Il y a 65 ans le 29 décembre 1919 Xavier Niessen quittait ce monde. M. R. Niessen, petits-fils du fondateur du « Souvenir Français » a bien voulu évoquer pour nos lecteurs l'image de son grand-père dans l'intimité familiale. Nous lui exprimons ici nos vifs remerciements. |

EVOCATION

Je passais chez mon grand-père la plus grande partie de mes « loisirs » d'enfant... Je le revois pendant toutes ces années qui étaient celles de la « Grande Guerre », assis chaque jour, et du matin au soir, à son bureau dans ce pavillon de Neuilly où il habitait depuis très longtemps, au fond d'une allée de paisibles jardins que bordaient des lilas. C'est là qu'était né le « Souvenir Français », dans le souvenir de l'Alsace et de la Lorraine annexées, qui étaient le leitmotiv de la vie quotidienne de cette maison.

Les livres qu'il me montrait étaient ceux de Hansi. Les meubles qui nous entouraient venaient de chez son oncle de Lorentzen qui l'avait élevé, car il avait perdu, très jeune, ses parents. Une grande pendule à musique et à personnages jouait (et joue encore) de vieux airs alsaciens quand sonnaient les heures. Au mur, une grande photographie (maintenant au siège du « Souvenir Français ») de l'inauguration du monument de Noisseville avec une dédicace de J.-P. Jean, président du comité du monument : « A Xavier Niessen, fondateur du « Souvenir Français ». Les voix que j'entendais « chez nous » étaient souvent chargées du puissant accent de l'Est, mais plus douce était celle de ma grand-mère qui, à vingt ans, avait quitté Metz et émigré après la débâcle. Elle me racontait parfois comment elle avait vu, derrière les persiennes closes, l'entrée des Allemands dans la ville après la capitulation.

Dans les grandes occasions, après le repas, on me disait de me lever et de chanter l'une de ces romances que tous connaissaient :

« Sentinelle, ne tirez pas !

C'est un oiseau qui vient de France... »

ou encore :

« Vous avez pu germaniser la plaine

Mais notre cœur vous ne l'aurez jamais ! »

Pas un jour, de 1914 à 1918, Xavier Niessen ne quitta Paris. Au pavillon de l'avenue de Neuilly les visites pendant ces années d'angoisses et d'espoirs ne cessaient pas ci mon grand-père était souvent un consolateur pour ceux qui venaient auprès de lui rhri chrr un réconfort. C'était bien là je crois, d'ailleurs, l'image qui aura demeuré de lui chez ceux qui l'ont connu : l'image de la bienveillance et de la bonté.

ll se promettait de m'emmener en Alsace « après la Victoire ». Lui-même n'avait pu y retourner, le territoire alsacien lui étant interdit « sous peine de forteresse » (selon un document entre mes mains du Ministerium für Elsass-Lothringen). Mais cet espoir ne se réalisa pas. La mort l'empêcha...

Un beau souvenir me reste, cependant, de cette année 1919 : celui de la cérémonie qui était organisée chaque année au Trocadéro par la Société de Secours Mutuels des Alsaciens-Lorrains, fondée bien avant le « Souvenir Français » par mon grand-père afin de venir en aide à ceux qui avaient quitté les provinces perdues. Xavier Niessen y prononça un de ces discours auxquels sa voix puissante, sa prestance, son émotion communiquaient un élan irrésistible. Sur la scène, debout, trois jeunes filles, tenant des drapeaux : la France, en longue robe blanche. A sa droite et à sa gauche l'Alsace et la Lorraine, en costume de leur province. Le maréchal Foch arrive. Il donne à Niessen l'accolade aux applaudissements de toute la salle, tandis que, près de lui, la France retire les crêpes de deuil des drapeaux de l'Alsace et de la Lorraine.

Il aura eu cette joie.

Robert NIESSEN

| Haut de page |

N° 386 - 1er trimestre 1987

Né le 11 octobre 1846 à Sarreunion, fils de François Niessen et de Marie Elisabeth Antoni qui y étaient domiciliés, François Xavier Niessen devint prématurément orphelin. Il fut élevé par un oncle, frère de sa mère, qui vivait à Lorentzen près de Saverne. Cet oncle, célibataire endurci, l'envoya commencer ses études à Bitche. Après ses humanités, il devint professeur et, très jeune, il commença à enseigner au collège Sainte-Croix à Neuilly où il obtint de bons résultats. Après les hostilités il reprit son service à Neuilly puis s'établit comme professeur libre, situation qui lui laissait plus de loisirs pour s'occuper du « Souvenir Français » et d'une autre association d'Alsaciens Lorrains qu'il avait fondée.

Après la fin de la guerre de 1870, le spectacle des campagnes où les opérations s'étaient déroulées étant désolant ; maisons éventrées par les bombes et les obus, et, si les plaines reprenaient vite leur aspect de champs cultivés, à chaque pas, des tumuli récents arrêtaient le regard, sommés d'une croix hâtivement faite de deux branches entrelacées avec parfois une inscription « Ici git »... vite lavée par les successions de pluie et de soleil. Douloureusement ému d'un pareil état de choses, France Xavier Niessen entreprit à l'unisson avec les municipalités des départements de l'est de rechercher les restes abandonnés et de leur faire élever des monuments dont l'entretien serait assuré en permanence.

Par ailleurs dans le cadre des relations qu'il avait maintenues avec les provinces annexées, il avait aussi remarqué que les jeunes filles de Lorraine et d'Alsace avaient tendance à abandonner la coutume d'aller, à la Toussaint, avec des bouquets tricolores, fleurir les tombes des soldats français disséminées sur les anciens champs de bataille. Il redoutait que l'oubli amène dans ces provinces une désaffection pour la mère Patrie.

Parvenu à la conclusion que la seule bonne volonté d'individus isolés ne suffirait pas à cette tâche immense, François Xavier Niessen réunit à la mairie de Neuilly en février 1887 quelques habitants de cette localité à qui il fit adopter son idée : le « Souvenir Français », société nationale pour l'édification et l'entretien des tombes des militaires et marins morts pour la Patrie.

Cette définition d'une action à venir s'étendait au-delà des victimes de la guerre récente à tous ceux qui à travers les siècles ont versé leur sang pour créer, agrandir ou sauver la terre de France. En même temps ce culte des morts sous-entendait le maintien de liens avec les provinces annexées chères au cœur de Niessen.

Le 7 mars 1888, l'association « Souvenir Français » reconnue par les autorités administratives pouvait se donner le développement que requérait l'ampleur de ses objectifs. Dès 1889 le « Souvenir Français » était représenté dans tous les départements et même aux colonies et à l'étranger.

Instigateur de l'œuvre, François Xavier Niessen a défini ses objectifs auxquels tous les Français peuvent souscrire indépendamment de leurs opinions personnelles, politiques ou confessionnelles, sans y renoncer en rien. Mais aussi il pousse à la présidence de l'Association des personnalités prestigieuses (le général Fournier, puis le général Leval, ancien ministre de la Guerre, sont les deux premiers présidents) et se contente du rôle de secrétaire général où son activité fait merveille malgré sa modestie ; c'est en 1906 que l'Association est reconnue d'utilité publique.

Le « Souvenir Français » a aussi essaimé en Alsace Lorraine occupée avant d'être dissout par les Allemands en 1913 quand ils s'aperçurent de son influence. Mais néanmoins à Metz en 1908 et près de Wissembourg en 1909, sur des initiatives du « Souvenir Français » local, des monuments à la mémoire des soldats morts pour la France ont été édifiés et inaugurés en présence des autorités allemandes. C'est le « Souvenir Français » représenté par Niessen qui avait été désigné par le ministère des Affaires étrangères pour représenter la France à Metz à l'inauguration de 1908.

La guerre de 1914-1918 a vu se développer encore les activités du « Souvenir Français » : à Paris une délégation du « Souvenir Français » accompagnait à leur dernière demeure tous les soldats morts de leurs blessures dans les hôpitaux. En même temps un effort immense était accompli pour donner des sépultures aux soldats tombés sur le champ de bataille et pour les identifier de façon durable : c'était la distribution de palmes, de couronnes et de plaquettes en quantités considérables.

Enfin 1919 arriva avec la libération des provinces annexées de l'est et François Xavier Niessen put voir ces jours glorieux mais il n'eut pas le temps d'en jouir car il s'éteignit, épuisé, le 29 décembre 1919. Mais en 32 ans de sa vie il avait fait œuvre utile et solide : le « Souvenir Français » continue : il est maintenant centenaire et un centenaire bien vivant !

Après 1919 le « Souvenir Français » a été chargé par l'Etat d'entretenir certaines tombes et il assure la continuité de monuments partout dans le vaste monde où des soldats français ont été mourir pour la Patrie. Maintenant que les associations d'anciens combattants meurent à petit feu faute de survivants, elles savent que le « Souvenir Français » peut prendre en charge les monuments qu'elles ont édifiés et qui doivent perpétuer leur souvenir. Toute cette activité du « Souvenir Français » c'est grâce à François Xavier Niessen et à son action que la patrie la doit.

| Haut de page |

N° 452 - Octobre 2003

(extrait des revues du Souvenir Français n° 38 à 44 en 1924)

En 1887, un modeste professeur alsacien qui avait la passion de la petite Patrie et de la grande, dont l'esprit et le cœur souffraient profondément des suites du traité de Francfort, créait le « Souvenir Français ».

En plus de l'entretien des tombes, et du Culte des Morts, sa grande âme travaillait au maintien du souvenir de la France en Alsace Lorraine, du souvenir de l'Alsace-Lorraine en France.

Choisir pour trait d'union entre les vivants les morts glorieux... Quelle idée plus noble et plus belle ? L'âme généreuse de Niessen l'avait enfantée.

À côté de lui se groupèrent, M. Flasch qui l'a précédé de quelques mois dans la tombe, le colonel Bande, le capitaine Guébin et tant d'autres aujourd'hui disparus.

Ce n'est que le 7 mars 1888 que le Souvenir Français sort de la période d'organisation pour entrer dans une phase active. Nous faisons alors, dit Niessen, un appel chaleureux à tous les Français. Nous convions autour du berceau de la Société tous les hommes qui conservent pur et intact le culte impérissable de la Patrie. Ce culte qui constitue le mobile le plus puissant dans la vie des Peuples. Nous leur annonçons alors la naissance d'une œuvre nouvelle dont la mission consiste à entretenir, non seulement au milieu de nous, mais partout où le sang français a coulé, les tombes des soldats et marins morts au champ d'honneur.

Ce sont nos statuts, c'est notre programme fixé irréductiblement dès l'aube de la Société.

L'idée fit rapidement son chemin. Le 24 mars 1889, avait lieu, dans les salons du Cercle militaire à Paris, l'Assemblée Générale des membres souscripteurs du Souvenir Français.

Le président de la Société était alors le général Fourrier, l'un des fils les plus illustres de la Lorraine.

Dès cette année 1889, deux ans à peine après sa naissance, le Souvenir Français atteint un développement qui, depuis, croît de jour en jour.

Le commandant Borelli et MM. Brunet et Honneau fondent, à Bordeaux, un Comité qui lance ses filiales jusqu'à Saint-Louis du Sénégal.

Dans les Basses-Pyrénées, M. Labille ; dans la Charente-Inférieure, M. Marchais ; dans la Marne, M. le docteur Percheron et le docteur Bresnaker ; en Saône-et-Loire, M. Chabert ; en Haute-Saône, le Commandant Teillard ; en Meurthe-et-Moselle, M. Chone ; à Lille, M. Labarsori ; à Calais, M. Jacques ; à Bruxelles, M. Boclets ; et tant d'autres !

Un mois plus tard, le 5 avril, une grande séance était donnée au Trocadéro. Près de 5 000 personnes se trouvaient réunies pour assister à cette solennité.

Le général Leval, ancien ministre de la Guerre, présidait. Le capitaine de frégate Cordier représente le Président de la République, le commandant Schambert, le général Saussier, Gouverneur de Paris ; des Délégués, des Ministres s'y rencontrent.

Généraux, Sénateurs, Députés, Magistrats, Officiers de toutes armes, membres de la Presse et autres se font un devoir d'honorer de leur présence une œuvre destinée à perpétuer la mémoire des nobles Fils de la France, qui ont versé si généreusement leur sang pour la Patrie.

En face de toute œuvre nouvelle se dressent des obstacles de tout ordre. Le « Souvenir Français » n'a pas échappé à la loi commune. Mais nous sommes, après ce bref exposé, à même de nous rendre compte que, sans le prestige du nom et de la fortune, sans appui politique, sans intérêt et sans attrait matériel, le « Souvenir Français » trouve, dès son origine, dans l'âme même du Peuple, et dans le cœur de nos grands chefs, un appui digne de l'idée qu'il réalise.

Cette idée est si parfaitement en harmonie avec les aspirations françaises !

Dans un des premiers discours de M. Robinet de Cléry ces paroles qui sont d'une si impérieuse actualité, semblent écrites d'hier.

« Il est un mot que nous entendons prononcer un peu par tout le monde, un mot à la mode ; il est dans toutes les bouches, comme une promesse et comme un programme, dans les rangs les plus opposés, sans doute parce qu'il répond à des nécessités pressantes et parce qu'il exprime bien l'état des esprits : c'est le mot de « réconciliation ».

Changeons le mot. Au lieu de réconciliation, mettons « Union sacrée » et nous ferons de ce discours d'hier, un discours d'aujourd'hui.

S'il est une œuvre de réconciliation, d'union sacrée, c'est bien la nôtre ; elle n'exige de personne aucune abdication.

Chacun peut s'y consacrer, sans rien renier de son passé, de ses aspirations, de ses espérances. Nous nous plaçons sur un terrain où rien ne peut nous séparer, nous nous appelons le « Souvenir Français ». Ce que nous voulons garder, c'est le souvenir pieux, le culte de ceux, qui, sous tous les régimes, à toutes les époques, sous tous les drapeaux, ont versé leur sang pour la France.

Ce que nous voulons, c'est perpétuer de pareils souvenirs, les transmettre avec tout leur prestige aux générations futures. N'est-ce pas la meilleure manière d'entretenir, de raviver s'il en est besoin, dans les âmes la flamme pure du patriotisme ?

Faire trêve à la politique de partis, défendre ensemble le dépôt, sacré pour tous, de nos gloires nationales, l'humble soldat qui a donné sa vie, comme le Général qui a succombé en conduisant ses légions dans la mêlée, réunir tous ces souvenirs dans la fraternité du sang versé en commun pour la Patrie, et en rappelant tant d'héroïqnes sacrifices, suggérer à tout Français le désir de les imiter, voilà notre but.

Il semble qu'à travers toutes les secousses, toutes les luttes qui passionnent el qui égarent souvent l'opinion il se forme dans notre pays un courant qui, bientôt, entraînera tout. On se dit : à quoi nous ont servi les querelles de partis, les divisions de la politique ? On commence à comprendre que Celle qui souffre de tous ces coups que nous nous portons les uns aux autres, c'est cette grande Blessée, seule digne de notre dévouement et de notre amour : la Patrie.

Les esprits élevés comprennent mieux que les autres ce qu'il y a de patriotisme vrai dans le sentiment qui nous fait rechercher dans le passé, non pas ce qui nous divise, mais ce qui nous unit. Nous tentons d'honorer comme ils le méritent les noms des guerriers de Lens et de Rocroy, ceux de Fleurus et d'Austerlitz, ceux d'Iéna ; ceux qu'engloutirent les sables de l'Egypte et les neiges du Nord ; ceux de Gravelotte et de Reischoffen, ceux d'Algérie, ceux du Maroc, ceux du Tonkin ; ceux aussi plus chers parce que plus proches, les poilus de la Marne, de la Somme ou de Verdun ; tous les illustres enfants dont les ombres se dressent encore dans leurs tombeaux pour crier : « Vive la France ! ».

Nous honorons tous les Morts, mais s'il est une sépulture que nous entourons d'un plus religieux respect, c'est celle des héros ignorés, de ceux qui n'ont pas d'histoire ».

En 1889, le « Souvenir Français » s'occupait des tombes des survivants d'Héricourt et de Villersexel, auprès du Fort de Foux, où une pierre portait seulement cette inscription : « Aux derniers Morts de la Patrie », et s'occupait du tombeau de Waterloo, ainsi que des sépultures des marins tombés au Pescadores, à l'île de Cabrera.

Il érige une tombe au colonel Moreau, à Stonne ; des monuments à Montigny-le-Garmelon, restaure ou érige ceux de Brive, du Creusot, de Brassen, de Niederbronn, de la Seyne-sur-Mer, de Fréteral, de l'île Sacrificious (près du Mexique), de Scharuntz, dans le Tyrol, d'Arthenay, de Lassalt, de Dijon, de Montbard, de Chaux (Côte-d'Or), de Brinville, de Chemaudin, du Breuil etc.

Le général Leval était alors Président. Le 3 décembre 1891, il donne sa démission et déclare :

« Le Souvenir Français » est en progrès. Son organisation est presque complète, sa situation financière très prospère, le moment est donc favorable pour mettre à exécution mon intention, bien mûrie, de me retirer ».

Son successeur fut le général Casseron de Villenoisy.

Le siège social avait été transféré, du Cercle Militaire, dans un local mis à sa disposition par M. Philippoteau, député des Ardennes, dans son immeuble, 229, faubourg Saint-Honoré, où le Souvenir Français a continué à vivre et à prospérer. Lui seul s'occupe à cette époque de perpétuer, à l'aide de la pierre gravée, le Souvenir des lieux de combats. Marseille, Pau, Hauterive, Saint-Sapporn, Beaune-la-Rolande, Villefort, la Neuville-au-Bois, Feuilloy, Saint-Benoît, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Dormans, Gonesse, Nîmes, Saint-Dié, Hyères, Seissan, Vic, Vesoul, Bourgtheroulde, Sougny, Montpellier, Saint-Denis, Grenoble, Mirande, Larcy, sont tour à tour l'objet de ses soins. Et je ne parle pas des plaques funéraires apportées partout où nos soldats avaient donné leur vie !

À ce moment, le « Souvenir Français » englobe 81 départements.

En 1908, un Comité se forma en Lorraine, dont M. Jean, député de la Moselle, était l'âme, et il s'agissait d'ériger, en Allemagne, deux monuments français. Le premier fut Noisseville et le second Wissembourg. Qui oserait nier que les nombreuses souscriptions recueillies, que les travaux entrepris, que les imposantes cérémonies d'inauguration, suivies ensuite de cérémonies commémoratives et de pèlerinages patriotiques, remplirent alors de joie les cœurs français et d'amertume les cœurs allemands ? qui donc oserait dire que ce ne fut pas un précieux encouragement pour les Français captifs ?

Les Allemands, après avoir donné toutes les autorisations nécessaires se rendirent compte de la propagande française, que suscitait en Lorraine le Souvenir Français, et voulurent y mettre un frein. Ils le persécutèrent créèrent mille difficultés pour pouvoir interdire ses manifestations émouvantes.

On retrouve l'écho de ces manifestations dans les paroles que prononçait en notre nom, un enfant d'Alsace-Lorraine :

« Quarante-deux ans se sont écoulés, un demi-siècle bientôt, mais ce souvenir, pour vous, pour nous, enfants de l'Alsace et de Lorraine, est de ceux que rien ne saurait affaiblir ni même effleurer ».

« Un homme, un orateur d'Allemagne, s'adressait à nies compatriotes, « Vous souvenir, soit, libre à vous... mais espérer... jamais ! « C'est défendu ! ».

« Je ne juge pas, je ne discute pas cette deuxième assertion.

Nous souvenir ? soit ! Nous n'avons pas attendu la permission ! Je ne reconnais à personne sur terre le droit de nous défendre le souvenir. Il y a là sous cette poitrine, un sanctuaire sacré et impénétrable, où le souvenir fleurit tout à son aise.

« Je sais cependant qu'il y a quelques années, un haut personnage disait : « Les jeunes qui n'ont rien vu, n'ont pas à se souvenir ».

« Or, savez-vous qu'elle fut la réponse d'un de ces jeunes, réponse à laquelle ont applaudi tous les esprits droits et tous les cœurs bien faits : « Sans doute, disait-il, je n'ai pas vu les gigantesques batailles de 1870, je n'ai pas entendu le bruit du canon, les cris des blessés, le râle des mourants, je n'ai pas souffert, je n'ai pas pleuré, puisque je n'étais pas. Mais je porte au cœur et dans mes veines le sang de ceux qui ont vu le sang, de ceux qui ont entendu, le sang de ceux qui ont pleuré et souffert, et le bon sang lorrain ne saurait mentir. Je me souviendrai donc et tous nous nous souviendrons de nos héros. Et quand nous, les anciens, nous exhalerons notre dernier soupir, quand nous disparaîtrons de la scène du monde, les jeunes se lèveront pour recueillir de nos cœurs, de nos lèvres, pour pratiquer après nous le culte du Passé et la religion du Souvenir.

« Qui donc voudrait et pourrait nous interdire ce culte, cette religion. Depuis 42 ans nous subissons une situation que nous n'avons point faite et nous sommes la rançon consentie par un traité solennel.

« Nous laissons à la Providence, à la sagesse des Nations, au temps et aux événements, le soin de résoudre ce problème angoissant qui pèse sur l'Europe et le monde entier... ».

Le problème est maintenant résolu et nos populations d'Alsace-Lorraine avec un admirable élan d'enthousiasme, sont venues apporter au « Souvenir Français », dans l'exaltation de leur joie patriotique, les témoignages de fidélité qu'elles ne lui avaient pas ménagés pendant les longues et douloureuses années de servage. Et cette fidélité à toute épreuve n'est-elle point une marque de vitalité pour une association comme la nôtre ?

La guerre ne pouvait pas ne pas jeter la perturbation dans nos comités, au moment où la vie de la France se concentrait tout entière dans nos vaillantes armées.

La plupart de nos collaborateurs les plus jeunes et les plus vaillants étaient mobilisés. Des femmes prenaient, dans nos rangs, la place de leurs époux, des pères, au lieu, de leurs fils ; mais on peut dire que dans bien des comités, ce fut la désorganisation. On essaya de les remonter, mais combien, parmi des plus braves et des plus dévoués de nos membres sont restés là-bas, et dont la perte fut irréparable !

Pendant la guerre, le Souvenir Français accepta tous les concours et participa à l'organisation et au patronage d'œuvres similaires, sans aucune rivalité mesquine.

Dans son rapport avec l'Assemblée générale du 31 juillet 1916, notre regretté fondateur s'exprime ainsi :

« N'oublions pas, Mesdames, Messieurs, de saluer en notre nom et avec toute notre affection, la naissance du Souvenir Belge. Cette nation magnanime vient de s'inspirer de nos statuts et de notre règlement, pour fonder avec notre autorisation et sous le vocable de notre devise « À nous le Souvenir, à Eux l'Immortalité » une Association, sœur du Souvenir Français ».

Ces œuvres demeureront désormais, rattachées les unes aux autres pour réunir dans la mort, comme l'ont été dans la lutte, les héros devant lesquels s'inclineront les siècles futurs.

Monsieur BARBUET

Secrétaire Général

du Souvenir Français en 1924

| Haut de page |

N° 371 - Juin 1983

TABLEAU COMPARATIF DES POTENTIELS MILITAIRES FRANCAIS ET ALLEMANDS

Dans l'intention de célébrer le 70e anniversaire de la guerre de 1914-1918, au cours des quatre prochaines années, nous faisons précéder les articles du général Humbert, remarquable historien de cette période, par un exposé clair et précis de l'auteur sur l'état des forces morales, matérielles et des doctrines militaires en France et en Allemagne, au seuil de la grande guerre.

Comment un juge impartial, supposé au courant des secrets des états-majors de France et d'Allemagne, eût-il, le 2 août 1914, du seul point de vue militaire, évalué les chances des deux adversaires ? C'est à cette question que nous chercherons à répondre.

LES FORCES MORALES

Mettons d'abord de côté le moral des combattants. Il n'y a pas de raison de douter en effet qu'il ne fût égal de part et d'autre, c'est-à-dire au plus haut. Il faut avoir voyagé les 2 et 3 août 1914 avec des mobilisés français rejoignant leurs corps et bavardé avec eux durant les longues heures de transport, avoir vu deux jours plus tard, dans une garnison, des échelons de réservistes gagner les quais d'embarquement sans s'émouvoir des femmes et des enfants qui les suivaient en silence, avoir vécu les semaines d'attente avant les premiers combats, parmi cette infanterie presque entièrement paysanne, d'une homogénéité de traditions, de culture et de sentiments dont nous n'avons plus l'idée, pour savoir ce qu'étaient la résolution et la confiance des soldats français. Elevés tant par leurs parents que par leurs maîtres, dans le souvenir de 70 et dans la fierté de leur patrie, dont on leur avait appris amoureusement l'histoire, ne doutant pas qu'elle était attaquée sauvagement et contre tout droit, s'illusionnant à plaisir sur la puissance de ses alliés, ils faisaient tout naturellement face et déféraient sans arrière-pensée à cette obligation intime dont, sous le nom de « devoir », ils étaient pénétrés.

La même certitude d'aller au bon combat, une foi mystique dans l'élection de la nation allemande et une confiance quasi religieuse en leurs gouvernants, animaient les combattants d'en face ; les mots « Gott mit uns » se lisaient sous l'aigle de cuivre de leurs casques à pointe et ils avaient dans leur havresac le livre de prières dont nous devions trouver tant d'exemplaires éparpillés sous les futaies des Vosges.

Sur les wagons « hommes 36 x 40 - chevaux (en long) 12 » les uns avaient tracé à la craie « Direction Berlin » ; sur des wagons similaires, les autres avaient griffonné « Nach Paris ».

LES FORCES DE COMBAT

Les divisions françaises et allemandes étaient, en gros et dans chaque catégorie (d'active, de réserve ou de cavalerie) de force équivalente.

Les divisions affectées initialement aux forces de campagne sur le théâtre nord-est français étaient au nombre de (1) : 46 divisions d'infanterie actives (DIA) françaises contre 45 allemandes ; 14 divisions d'infanterie de réserve (DIR) françaises contre 23 allemandes ; 10 divisions de cavalerie (DC) françaises contre 10 allemandes.

Les deux armées étaient donc à peu près à égalité pour les divisions actives. L'armée allemande bénéficiait d'une large supériorité en divisions de réserve (2). Pour l'infanterie, les bataillons étaient de force semblable ; le nombre de mitrailleuses était de part et d'autre de 2 en moyenne par bataillon.

Pour l'artillerie de campagne, si l'allemande l'emportait légèrement quant au nombre total des pièces, elle était qualitativement nettement inférieure, le 75 qui pouvait tirer 20 coups à la minute, surclassant à tous égards le 77 et disposant d'un obus explosif brisant d'un effet matériel et moral sans égal.

Mais lés divisions et corps d'armée français n'avaient d'autre artillerie que le 75 dont on avait cru trop longtemps qu'il suffirait à tout. Or son tir tendu le rendait souvent incapable d'atteindre les objectifs défilés derrière des crêtes ou enterrés.

Les Allemands, eux, avaient compris cette nécessité. Ils disposaient, dans leurs divisions, d'obusiers de 105, dans leurs corps d'armée, d'obusiers de 150, à l'échelon armée de mortiers de 210, et la portée des 150 et des 210 dépassait celle de nos 75. Ce sont eux que nous avons vu, par exemple, écraser successivement toutes les pièces d'une artillerie divisionnaire, le 25 août 1914, à la lisière de la forêt de Rambervillers. « Alors, mon lieutenant, c'est comme en 70 », nous disait un petit caporal à ce spectacle poignant...

Immédiatement avant la guerre, il est vrai, le commandement français s'était ému de notre carence en artillerie lourde, Il avait passé des commandes, mais il fallait deux années pour les satisfaire. Il avait constitué de bric et de broc au printemps de 1914, cinq régiments d'artillerie lourde, armés de canons de siège et de place désuets, retirés de places déclassées, et d'obusiers de 155, modernes mais sans portée. Il y avait à peu près un de ces régiments par armée, mais on ne les vit guère sur les champs de bataille du début.

Les forces de combat étant somme toute comparables, tout allait dépendre de leur mise en ceuvre, c'est-à-dire de la doctrine de guerre, de l'instruction et de l'entraînement des troupes, de la valeur des hauts commandements et de celle des plans d'opérations.

(1) Il n'est pas fait état des divisions affectées aux places fortes de l'avant (4 DIR en France, 2 DIR en Allemagne) ou maintenues en réserve à l'intérieur (3 DIR en France, 2 DIA et 6 DI d'Ersatz en Allemagne) ni des divisions territoriales ou de landwehr dont l'emploi dans les premières opérations n'était pas prévu, ni du corps expéditionnaire anglais (4 DIA et 1 DC) dont l'intervention n'était pas assurée à la date du 2 août.

(2) Les vingt et un corps d'armée français actifs disposaient chacun, il est vrai, d'une brigade de réserve.

LES DOCTRINES

De part et d'autre, l'offensive était le maître mot : « seule elle permettait d'obtenir des résultats décisifs, la défensive passive était vouée à une défaite certaine et à rejeter absolument » (3). Mais, dans l'armée française, depuis la guerre russo-japonaise où un esprit offensif poussé au paroxysme avait triomphé, nonobstant une grande infériorité numérique, d'une stratégie et d'une tactique généralement défensives, le culte de l'offensive avait pris un caractère absolu, exclusif et quasi mystique. L'attaque était censée apporter la solution de tous les problèmes. Le règlement de 1913 admettait bien que la défensive pouvait trouver une justification - « la seule » - dans « la nécessité d'économiser des troupes en certains points pour donner plus de forces aux attaques », mais, en fait, le combat défensif apparaissait comme discrédité et de mauvais aloi. L'offensive ayant sa vertu en soi, il était toujours plus expédient d'attaquer que d'attendre d'être attaqué soi-même (4). L'armée allemande, elle, sans renier, bien entendu, la primauté de l'offensive mais plus consciente de la puissance du feu, était prête à utiliser sans complexe, le cas échéant, toutes les ressources de la défensive.

L'INSTRUCTION

Du point de vue de l'entraînement et de l'instruction, une grande différence se manifestait en France, particulièrement en ce qui concernait l'infanterie, entre les régiments des régions frontières et ceux de l'intérieur. Les premiers, tenus constamment en haleine, affichaient un esprit de corps très vif, étaient psychologiquement mobilisés en permanence, dotés d'un encadrement d'une qualité moyenne supérieure et bénéficiaient de séjours annuels dans les trois seuls grands camps existant alors en France.

Il n'en était pas de même de ceux de l'intérieur, noyés dans les grandes villes ou fragmentés dans de petites sous-préfectures, ne disposant que de terrains de manœuvres exigus et plats, juste bons pour le rang serré. Leurs cadres, souvent mariés sur place et alourdis par l'âge (5), y vivaient une existence routinière, rompue à l'automne par quelques jours de manœuvres.

Mais, dans les uns comme dans les autres, l'instruction était conforme aux idées régnantes. La préparation au combat se résumait à un exercice cent fois répété : l'attaque, sur le terrain de manœuvres, rigoureusement plat et nu, d'un ennemi déployé à son extrémité. Elle se déroulait par bons alternés et demi-section, l'une censée annihiler, par le jeu de ses Lebels, l'ennemi bien installé, l'autre en profitant pour courir à toutes jambes, jusqu'au moment où toutes deux réunies mettraient baïonnette au canon et se rueraient en criant à tue-tête « en avant à la baïonnette », sur l'ennemi supposé abattu... De l'artillerie, pas question. La section de mitrailleuses du bataillon s'exerçait de son côté, confidentiellement.

(3) Règlement français de 1895, sur le service des armées en campagne.

(4) On a voulu faire d'un simple lieutenant-colonel - d'un rayonnement exceptionnel, il est vrai - le responsable de cette déviation intellectuelle, comme si deux conférences, d'ailleurs assez absconses, prononcées dans un petit cénacle d'officiers généraux et d'officiers supérieurs de grande classe, dont on peut supposer tout de même qu'ils ne manquaient pas d'esprit critique, avaient pu perturber toute l'armée française... Il faut bien plutôt penser qu'il prêchait des convertis... (Le colonel de Grandmaison, parti le 2 août 1914 à la tête d'un régiment, commandait dès janvier 1915 un corps d'armée : performance inégalée. Il ne s'en serait sans doute pas tenu là s'il n'avait été tué deux mois plus tard... et n'aurait pu servir de bouc émissaire).

(5) On arrivait capitaine à l'ancienneté vers 45 ans, chef de bataillon vers 52, colonel au choix ancien vers 57.

Le fantassin était bien muni d'une pelle-bêche ou d'une pelle-pioche mais il n'avait guère l'occasion de s'en servir, car il était exclu de détériorer le terrain d'exercices - et encore moins les champs. On ne pouvait que rappeler de temps en temps l'utilité des trous de tirailleurs dans la mesure où ils ne retarderaient pas l'avance... La défense et l'organisation d'une position ne figuraient guère dans les programmes.

L'attaque droit devant soi jusqu'à l'assaut était inculquée jusqu'au réflexe. L'utilisation du terrain pour progresser à l'abri des vues, tourner les résistances, s'infiltrer dans le dispositif adverse, était en revanche peu pratiquée et pour cause : on aurait endommagé les cultures... Et si, dans la marche en avant, l'ennemi apparaissait, il ne pouvait être question de s'arrêter pour le stopper par le feu, mais bien de lui courir sus.

L'armée allemande pâtissait sans doute, elle aussi, des inconvénients de la vie en garnison mais elle disposait d'un grand camp de division pour chacun de ses vingt-deux corps d'armée, ce qui permettait à son infanterie de manœuvrer plus fréquemment en terrain varié et en liaison avec l'artillerie. La puissance du feu d'infanterie et des mitrailleuses contre une troupe en mouvement y était appréciée à sa juste valeur, une plus large part était faite à l'organisation défensive d'une position, et une grande initiative était laissée aux chefs des petites unités pour une meilleure utilisation du terrain dans l'offensive.

Cette différence de formation, s'ajoutant à une différence de tempérament évidente, devait fatalement aboutir, le moment venu, à une différence de comportement redoutable pour l'infanterie française. Nous devions en avoir personnellement la révélation le 19 août 1914, à la droite de la seconde bataille de Mulhouse, où notre magnifique régiment lancé aveuglément à la baïonnette, drapeau flottant, fut massacré par le feu de deux bataillons badois qui s'étaient solidement accrochés au terrain à l'apparition des premiers Français. Après quoi ces badois eurent beau jeu à reprendre leur attaque...

Les deux cavaleries offraient le même contraste. La française, admirablement encadrée, participait à la mystique de toute l'armée. Son rêve, son but, son ardent désir, c'était d'affronter à cheval la cavalerie allemande, de la défaire au sabre et à la lance en des charges au grand galop. Elle s'entraînait en conséquence. Symbole de cette nostalgie des grandes rencontres du passé, nos douze régiments de cuirassiers, parfaitement anachroniques, dont les rassemblements devaient attirer si bien les obus, au grand déplaisir des fantassins voisins. Mais de tels affrontements présupposaient un consentement mutuel ; or la cavalerie allemande trouvait plus expédient, pour arrêter les cavaliers français, de les attendre à pied, d'user de la carabine, voire de la mitrailleuse et, pour rechercher des renseignements, de s'avancer dans les vides et d'éviter le combat...

Quant à l'artillerie, indépendamment de la question du matériel déjà évoquée, il n'est pas douteux que la française, dont une grande partie des officiers de batterie et la totalité du commandement supérieur provenait de Polytechnique, bénéficiait d'un encadrement qui ne pouvait guère être surclassé.

LES GENERAUX

Le handicap que devait supporter l'armée française du fait de l'irréalisme de sa doctrine aurait pu être annulé par la qualité de son haut commandement - entendons son corps d'officiers généraux. Or il était permis de douter qu'il en fut ainsi. Certes il comptait beaucoup de chefs éminents tant par leur culture militaire que par leur autorité morale et leur force de caractère ; nombre d'entre eux, en particulier, avaient fait leurs preuves d'hommes de guerre dans les campagnes coloniales - Tonkin, Madagascar, Soudan, Maroc... - ce dont aucun général allemand ne pouvait se prévaloir. Mais ce n'était un secret pour personne, depuis le début du siècle les promotions d'officiers généraux, arrêtées en dernière analyse par le pouvoir politique, avaient été souvent motivées, en dehors de toutes considérations militaires, par des recommandations d'ordre électoral, voire idéologique. Ces errements s'étaient raréfiés, il est vrai, depuis la désignation du général Joffre comme vice-président du Conseil Supérieur de la Guerre et chef d'état-major général. Il avait procédé récemment à l'élimination de deux ou trois commandants de Corps d'armée, évidemment incapables mais ce n'était là, dans sa pensée, qu'un début...

Le haut commandement allemand n'avait pas eu à pâtir de mœurs aussi fâcheuses. Le choix des officiers généraux y dépendait exclusivement de l'Empereur, qui ne se serait permis qu'exceptionnellement d'aller à l'encontre des avis de son Grand Etat-Major.

Par ailleurs, l'état-major français avait prévu le rappel à l'activité, et l'affectation à la tête de grandes unités, d'un certain nombre d'officiers généraux passés depuis plusieurs années au cadre de réserve, choisis certes en raison de leurs anciens services, mais parfois physiquement affaiblis et intellectuellement dépassés. A titre d'exemple, la plus forte division active avait été confiée à un général âgé de 68 ans.

LES COMMANDANTS EN CHEF

Dans l'évaluation du potentiel des deux armées, il convenait évidemment d'accorder un coefficient particulièrement élevé à la personnalité des commandants en chef.

Helmut von Moltke, chef d'état-major général de l'Empereur, mais pratiquement commandant en chef de l'armée allemande, neveu du grand Moltke, était âgé de 70 ans. C'était un homme de stature vigoureuse, d'une physionomie calme et sans éclat. Il avait combattu en 1870 et, tant dans l'infanterie qu'au grand état-major, ne s'était jamais occupé que de tactique et de stratégie. Il était chef d'état-major général depuis l'automne 1905. Quand l'Empereur l'avait désigné, il avait été effrayé et s'en était ouvert au chancelier d'Empire, le prince Bülow. « Une voix intérieure, lui avait-il confié, lui répétait qu'il n'était pas l'homme qu'il fallait pour ce poste. Il se trouvait trop réfléchi, trop scrupuleux. Il n'avait pas le goût du risque, sans lequel, d'après Clausewitz, un général sera toujours en perte sur le grand livre de l'Histoire... ». Et il avait supplié Bülaw d'user de son influence sur l'Empereur pour le détourner de son choix. Mais l'Empereur n'avait pas écouté Bülow. « C'était, écrira plus tard Bülow, un philosophe, enclin au mysticisme. Sa femme s'était occupée de fantasmagories spirites et l'avait contaminé... » (6).

Joseph-Césaire Joffre, le généralissime français, avait 62 ans. Lourd, affligé d'embonpoint, la physionomie sereine, le cheveu blanc, la moustache épaisse et le regard très clair, il n'avait guère l'allure guerrière. Polytechnicien d'origine, il s'était toujours montré pondéré, calculateur, concentré, silencieux, peu imaginatif, inaccessible à l'émotion, lent à se décider mais imperturbable dans la poursuite de ses desseins Officier du génie, jusqu'au grade de général de division il s'était surtout occupé de constructions de casernes, de fortifications ou de chemins de fer, tant en France qu'aux colonies, ne s'était soucié de tactique ni de stratégie et n'était pas même passé par l'Ecole de Guerre. Cependant, chef de bataillon au Soudan, il avait manifesté à la tête d'une colonne, dans des circonstances difficiles, voire dramatiques, une vigueur à toute épreuve. Nommé au Conseil Supérieur de la Guerre il avait été chargé de la Direction des Arrières en cas de guerre. Lorsque le ministre, en 1911, sur l'avis d'autres membres du Conseil, l'avait pressenti pour le commandement suprême, il n'avait demandé qu'une journée de réflexion avant d'apporter sa réponse affirmative. Au printemps 1912, évoquant avec un de ses officiers l'éventualité de la guerre : « Nous l'aurons, lui avait-il dit ; je la ferai et je la gagnerai. J'ai toujours réussi dans ce que j'ai fait, comme au Soudan. Il en sera encore ainsi. »« Alors, mon général, avait reparti son compagnon, ce sera pour vous le bâton de maréchal ? » - « Mais oui, avait-il répondu avec simplicité » (7).

Il connaissait les lacunes de sa formation mais savait s'entourer, susciter les idées, écouter et, confiant en son jugement, décider sans retour, Il allait se trouver, dans son commandement en chef, doté d'une autorité absolue sur ses subordonnés, totalement indépendant du pouvoir politique et pratiquement maître du destin de la France. Il savait ce qu'elle attendait de lui et n'en était pas ému.

Moltke, en regard, ne serait jamais, en droit, que le chef d'état-major de l'Empereur, lequel pourrait à tout moment intervenir dans ses décisions. C'est l'Empereur et non lui qui avait choisi les commandants d'armée. Il n'avait pas, à leur égard - (et particulièrement à l'égard des dynastes : le kronprinz impérial, le kronprinz de Bavière, le duc de Wurtemberg) les coudées complètement franches. Sa situation était ambiguë, mais ses scrupules en étaient atténués : il n'allait pas chercher à la clarifier.

(6) « Mémoires du chancelier prince de Bü1ow », t. II et III.

(7) Général Alexandre « D'Agadie à Verdun ».

LES PLANS DE CAMPAGNE

Restait à faire entrer en ligne de compte les plans de campagne, d'ores et déjà arrêtés.

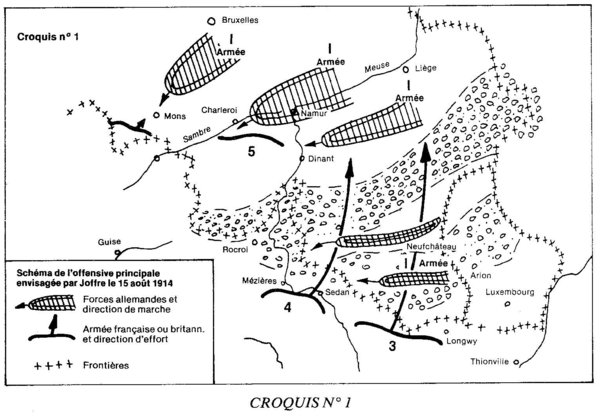

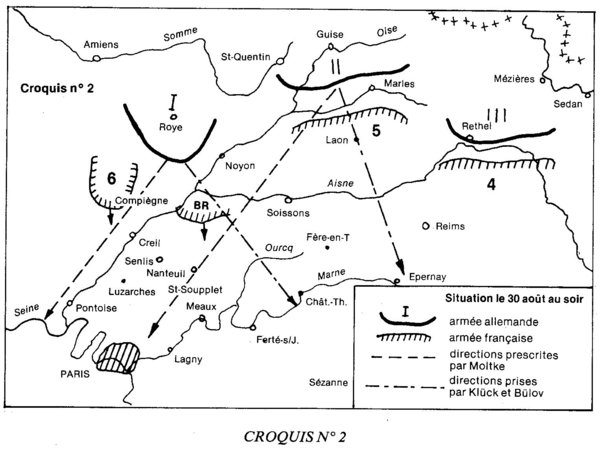

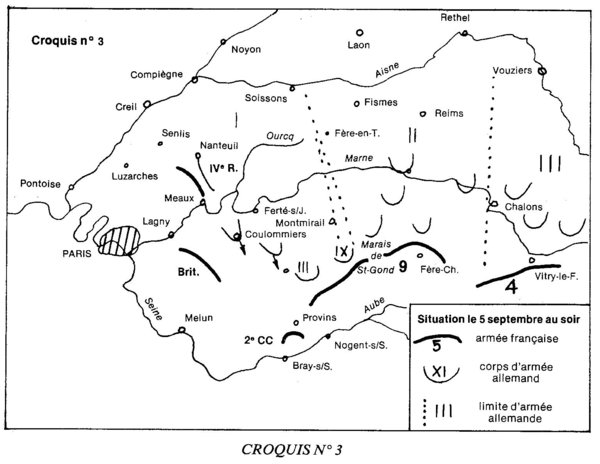

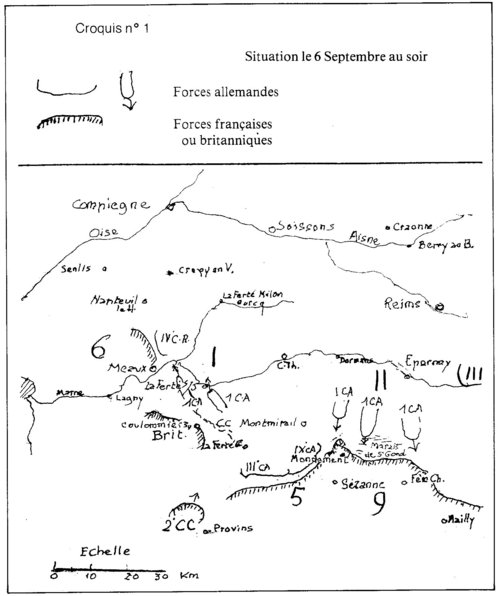

Le plan allemand avait été conçu par le feld-maréchal von Schlieffen, le prédécesseur de Moltke. Celui-ci l'avait adopté mais il n'en était pas le père, il n'y était pas viscéralement attaché. Dans son horreur du risque, il l'avait quelque peu « délayé », il en avait cependant conservé l'économie générale. Tel quel, il restait d'une simplicité et d'une vigueur impressionnantes. Le but à atteindre et la stratégie arrêtée à cette fin y étaient définis avec une parfaite clarté, de la façon la plus concrète, ne laissant place à aucune incertitude. Tandis qu'un quart seulement des forces - 2 armées sur 7, soit 16 divisions sur 68 - contiendraient les Français par une stratégie défensive, entre la région de Metz et le Rhin, le gros de l'armée allemande - 5 armées, 52 divisions - pivotant par sa gauche autour de la région fortifiée de Metz-Thionville, exécuterait un vaste mouvement de rabattement s'étendant à droite jusqu'à la mer à travers toute la Belgique, de façon à déborder finalement Paris par l'ouest et par le sud et à refouler les armées françaises, coupées de leurs bases, vers la frontière suisse. La gauche française, dont on savait qu'elle ne s'étendrait guère au-delà de Sedan, surprise par la violation inattendue de l'intégralité de la Belgique, serait tournée d'entrée de jeu.

Le plan français, pour autant qu'il y avait un plan français, était moins convaincant. Le général Joffre avait une intention bien arrêtée : saisir l'initiative et prendre l'offensive « toutes forces réunies », sans autre visée, au fond, que de décontenancer l'ennemi par la soudaineté et la violence du choc et de prendre d'emblée l'ascendant moral, première condition de la victoire. Or, pratiquement, l'armée française ne pouvait prendre l'offensive que dans trois secteurs : entre la région fortifiée de Metz et les Vosges, en haute-Alsace, et à l'ouest de la région fortifiée de Metz. Encore, dans ce dernier secteur, les conditions de l'offensive différeraient-elles, selon que les forces allemandes (dont on savait qu'elles violeraient le Luxembourg et la Belgique ardennaise, sans croire qu'elles pourraient dépasser le sillon Meuse-Sambre), s'étendraient plus ou moins vers l'ouest ; si bien que, de ce côté du moins l'initiative souhaitée était exclue.

On attaquera donc dans les trois secteurs.

Sur 60 divisions engagés (46 DIA et 14 DIR) : 24 opéreront en Lorraine orientale et haute-Alsace ; 30 opéreront à l'ouest de la région fortifiée Metz-Thionville ; 6 DIR seront maintenues en observation devant les débouchés sud-est, sud et ouest de la région fortifiée de Metz.

L'offensive « toutes forces réunies » se résolverait donc pratiquement en un jeu de trois offensives séparées dans l'espace et dans le temps. Or celle de gauche, avec 30 divisions (dont 5 DIR considérées comme initialement inaptes à l'offensive et affectées en conséquence à des missions de couverture), allait se trouver affrontée à la totalité de la masse offensive allemande, soit à 52 divisions. Vingt de celles-ci, il est vrai, seront des divisions de réserve, mais le commandement allemand, à l'insu des Français, avait décidé de les employer offensivement, tout comme ses divisions actives. La disproportion était flagrante...

CONCLUSION

En nombre de divisions, l'armée de campagne allemande avait une supériorité de 7 % environ. Cette supériorité était portée à près de 50 % quant au nombre de divisions à capacité offensive du fait que, contrairement au commandement français, le commandement allemand comptait comme telles ses divisions de réserve.

Elle avait une supériorité incontestable en artillerie lourde, peut-être compensée en partie par la supériorité technique et opérationnelle de l'artillerie de campagne française.

Contrairement à l'armée allemande, l'armée française était affligée d'une doctrine irréaliste et aventureuse qui avait fâcheusement affecté son commandement et son instruction.

Si toutes deux comptaient un certain nombre de généraux inférieurs à leurs fonctions, il y avait des raisons de penser que l'armée française était défavorisée à cet égard.

Le plan d'opérations allemand était incontestablement supérieur et semblait conduire, à moins de fautes lourdes dans l'exécution, presque mécaniquement au succès.

En revanche, Joffre dominait de haut Moltke par sa force de caractère et sa confiance en soi. Mais cet atout majeur suffirait-il aux Français pour racheter leurs faiblesses ?

En vérité, pour qui aurait pu lire dans les deux jeux, la partie semblait devoir s'engager défavorablement pour le camp français. Mais les Allemands étaient pressés. Il leur fallait régler l'affaire avec la France avant que la puissance russe se manifestât dangereusement aux frontières orientales. Les Français avaient le temps pour eux.

En cas de revers initiaux, pourraient-ils, sauraient-ils, en tirer victorieusement parti ?

Général Jacques HUMBERT

| Haut de page |

N° 373 - Décembre 1983

L'ACTION EXEMPLAIRE DE LOUISE DE BETTIGNIES ET DE LEONIE VANHOUTTE (1)

Les combats dans lesquels les femmes ont pris part, sous la forme d'unités constituées, sont rares dans l'histoire bien que quelques exemples fameux soient présents dans toutes les mémoires.

La reine des Amazones, conduisant devant Troie « l'escadron royal à la tuerie » et les eaux du Thermodon charriant les cadavres tandis que s'enfuyaient au loin « les étalons blancs rouges du sang des vierges ».

Ou ces guerrières que Francisco Orellana llana prétendit avoir vaincues en 1539 vers les sources du fleuve de l'Amérique Sud qui fut pour cela appelé Amazone.