| | Retour page précédente | |

HISTORIA N° 145 - Décembre 1958.

LA GRANDE GUERRE

14-18

On l'appellera toujours la « Grande Guerre », parce que, la première, elle s'est étendue au monde entier. En cette année où on fête le 40e anniversaire de l'armistice qui mit fin aux tueries, Pierre Gaxotte a pensé qu'il était bon de faire, pour ceux qui l'ont vécue comme pour ceux qui ne la connaissent qu'à travers les livres, la synthèse, de cette période où les destins de tant de nations se sont joués. Il est précieux d'avoir ainsi l'histoire de ces années difficiles et glorieuses à la fois.

- La guerre, mon général ? Vous n'y pensez pas !

C'était au printemps de 1912. Un jeune officier venait de s'exclamer ainsi devant le général Joffre, nommé depuis quelques mois chef d'état-major général de l'armée. De cette voix basse, égale, blanche qui lui était particulière, Joffre répondit :

- Si, j'y pense. J'y pense même toujours. La guerre, nous l'aurons. Je la ferai. Et je la gagnerai !...

Deux ans plus tard, le fameux communiqué du 25 août '914, commençant par ces mots : « De la Somme aux Vosges... » apprenait que la France était envahie. La formidable machine de guerre allemande déferlait sur le pays. Partout les armées françaises reculaient. Des colonnes de réfugiés s'étiraient sur les chemins.

Le 3 septembre, des rapports d'aviateurs français et anglais signalaient que toute la première armée allemande, sous les ordres de von Kluck, filait vers la Marne qu'elle s'apprêtait à traverser.

Des villes et des bourgades évocatrices de villégiatures paisibles, au bord de la Marne ou du Grand-Morin : La Ferté-sous-Jouarre, Meaux, Coulommiers, Vitry, Sézanne, devenaient des points stratégiques, presque aux portes de Paris.

Alors, pendant trois jours, impassible, presque muet, Joffre le taciturne va échafauder ses plans de bataille.

Plus tard, la paix revenue, il dira à Poincaré, qui le questionnait sur la bataille (le la Marne, à la fin d'une des séances hebdomadaires de l'Académie française :

- Eh ! mon Dieu ! Monsieur le Président, je ne sais pas trop moi-même qui l'a gagnée, mais je sais bien qui l'aurait perdue!...

Le 28 juillet 1911 avait paru, au Journal Officiel, un décret nommant le général Joffre (Joseph, Jacques, Césaire) chef d'état-major général de l'armée, vice-président du Conseil Supérieur de la Guerre, généralissime en puissance. Cette nomination mettait fin à une crise de commandement qui, après la retraite du général Michel, avait failli disloquer le ministère.

Né à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), en 1852, d'un père tonnelier, Joffre était grand, massif, taciturne et passait pour franc-maçon, circonstance de nature à rassurer ceux des républicains qui n'aiment pas les généraux. On le savait ami du directeur de la très radicale Dépêche de Toulouse, des Sarraut et de Doumergue.

Ancien Polytechnicien, il avait opté pour l'arme du génie, fait carrière aux colonies, fortifié la frontière du Haut-Tonkin, pris Tombouctou, fortifié Diego-Suarez et commandé le deuxième corps d'armée à Amiens.

Depuis 1909, il siégeait au Conseil Supérieur, avec la direction des services de l'arrière (chemins de fer, transports, parcs, approvisionnements). De son prédécesseur, il héritait une armée à refaire et un plan de concentration - dit plan XVI - qui supposait que les Allemands viendraient docilement livrer bataille, entre Toul et Epinal, à l'endroit laissé libre par les constructeurs de nos camps retranchés. Rien n'était au point, ni la doctrine, ni l'entraînement, ni l'équipement.

En 1907, les réductions sur les crédits d'armement ayant atteint le tiers des sommes jugées nécessaires, le généralissime désigné avait donné sa démission avec éclat. En 1910, le pays avait eu pour ministre de la Guerre un extraordinaire général Brun, qui répondit une fois à un député inquiet :

- Ne vous échauffez pas... Vous êtes de ces emballés qui croient encore à la possibilité d'une guerre...

Et, une autre fois, à un chef de bataillon d'origine alsacienne, qui lui apportait des renseignements sur la transformation de l'artillerie allemande :

- C'est intéressant, très intéressant. Mais, mon pauvre ami, vous croyez donc que là guerre éclatera jamais ?

À peu près vers le même temps, un illustre universitaire, Charles Seignobos, professeur d'histoire moderne à la Sorbonne, expliquait, dans un article de la Gazette de Francfort, qu'il n'y aurait plus de guerre, parce que les guerres usent les armées et que les militaires ne voudraient pas abîmer leur jouet. Le temps de « la revanche » était bien passé.

Joffre, en trois ans, fit de son mieux. Il réorganisa le commandement, et quand le gouvernement allemand eut, par les deux lois de mars 1911 et de juin 1912, augmenté ses effectifs d'active, pour les porter à plus de 800 000 hommes, il demanda et obtint le vote du service de trois ans, qui rétablissait à peu près l'équilibre (700 000 hommes pour nous).

Le vote -de la loi ne fut pas acquis sans peine. Joffre assistait son ministre. Il entendit un député exposer que « les trois ans, c'est l'armée abêtie, passive et prête à tout dans la main de chefs ennemis de la République... », et un autre s'écrier que c'était « une attaque brusquée de la réaction », « un attentat contre la démocratie », « un attentat contre les nations ».

Il écoutait tout, impassible, indifférent, faisant semblant de dormir quand il était attaqué personnellement. Mais il n'oublia pas ces séances, et si, en 1915 et 1916, il n'a pas aimé que les parlementaires, même avec de bonnes intentions, vinssent rôder aux armées et autour des quartiers généraux, c'est parce qu'en 1913 ils ne lui avaient pas donné bonne opinion d'eux-mêmes.

En mai 1914, la France vota. Le bloc des gauches (socialistes et radicaux) remporta une victoire écrasante. Il avait pris pour plate-forme : la folie des armements et l'abolition des trois ans.

Le ministère Viviani promit de revenir dès que possible à un service raccourci et s'engagea, en contrepartie, de ce maintien provisoire, à faire voter l'impôt sur le revenu. Il est assez remarquable que le corps électoral, quatre mois avant la guerre de 1914, ait envoyé au Parlement la législature la plus antimilitariste qu'ait connue la République jusqu'alors. La conduite de la guerre n'en sera pas facilitée.

Nous étions assez mal renseignés sur les intentions allemandes, car notre service de renseignements était sorti en débris de l'affaire Dreyfus. On en savait assez cependant pour redouter que la guerre ne fût Das, comme en 1870, limitée à la frontière germano-française.

Par un traître, qui avait agi sous le coup d'une grave offense personnelle, on avait eu vent du plan Schlieffen, lequel comportait l'invasion de la Belgique et une immense manœuvre de débordement par les vallées de la Sambre et de l'Oise, de façon à tourner les forces françaises engagées face à l'est.

On savait aussi que divers travaux avaient été entrepris dans la région de Cologne-Aix-la-Chapelle pour accroître le rendement des voies ferrées, mais on n'en savait pas beaucoup plus et comme, en ce temps-là, on n'avait pas encore l'habitude des violations de traités, beaucoup tenaient le plan Schlieffen pour une rêverie d'école.

En outre, même si l'invasion de la Belgique par l'Allemagne était certaine, nous devrions attendre, pour agir, qu'elle fût un fait accompli, par crainte de nous aliéner l'opinion mondiale, et spécialement l'opinion anglaise.

Était-il du moins possible de s'entendre avec le gouvernement belge pour le cas où... ? Diverses démarches faites en 1912 échouèrent toutes également.

Bref, pour garder le rôle et le prestige de l'innocence, le gouvernement français ne voulut pas que la région du nord fût équipée en vue de la concentration, car les travaux eussent été trop voyants. Comme l'a écrit Poincaré, les raisons diplomatiques et morales l'emportèrent sur les considérations militaires.

Tout cela ne s'accordait guère avec les projets arrêtés en commun avec la Russie: pour ne pas donner à l'Allemagne la possibilité d'écraser d'abord l'un de ses adversaires et de se retourner ensuite contre l'autre avec toutes ses forces, les deux puissances devaient, en même temps, s'engager à fond avec diligence.

C'est pour répondre à ces exigences contradictoires que fut élaboré le plan XVII. Joffre n'avait pas de génie. Mais il connaissait son métier pour y avoir beaucoup réfléchi. Son plan fut un plan à tiroirs, en vue de plusieurs éventualités : la concentration s'arrêterait à l'Oise, mais la plus forte armée (général Lanrezac) serait placée à gauche et, en cas d'entrée en Belgique, elle serait renforcée par une réserve maintenue provisoirement dans la région d'Hirson, par le corps d'Afrique et par l'armée anglaise, éventuellement. En outre, tout était prévu pour la faire glisser, en cas de besoin, cent kilomètres plus au nord.

La manoeuvre générale comportait deux actions : une attaque en Lorraine pour y fixer le plus de monde possible, une attaque à travers les Ardennes (l'inverse du plan Hitler de 1940) pour attaquer de flanc la droite ennemie en marche.

Si, dans les années qui ont précédé 1914, quelque chose semblait garantir la paix, c'est que les vaincus de 1871 ne songeaient plus à reconquérir l'Alsace-Lorraine. Plus peuplé que la France (60 millions d'habitants contre 39), pourvu d'un gouvernement plus stable et mieux obéi, le Reich était si fort que personne ne pensait à l'attaquer.

D'ordinaire, le vainqueur se garde (le remettre en question sa victoire. C'est cependant ce que Guillaume II a fait et, depuis 1901, une série continuelle d'incidents et de conflits (discours de Tanger, en 1905, affaire des légionnaires déserteurs à Casablanca, en 1908, envoi d'un navire de guerre à Agadir, en 1911, cession par la France d'une partie du Congo contre les mains libres au Maroc, en 1911) avait montré notre voisine de plus en plus exigeante, difficile, redoutable. On la sentait pressée par un trop-plein d'hommes, emportée par des rêves d'expansion à tout prix, de plus en plus travaillée par le pangermanisme et par le vertige de la force.

Mais l'inquiétude, vivement ressentie dans les provinces les plus exposées à l'invasion et par un certain nombre d'intellectuels, en marge du monde politique, n'avait pas pénétré la foule.

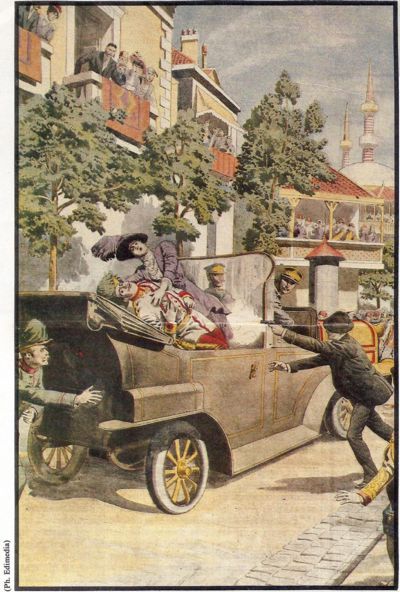

Quand, le 28 juin 1914, l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, fut assassiné à Sarajevo par des terroristes bosniaques, plus ou moins encouragés par les nationalistes serbes, elle n'y vit d'abord qu'un fait divers. Au fond, elle croyait la guerre impossible. Elle se figurait que si Guillaume II et les officiers prussiens en avaient le désir, le peuple allemand ne les suivrait pas. Le procès de Mme Caillaux, qui avait tué le directeur du Figaro, occupait bien davantage l'attention.

On se doutait si peu de ce qui allait se passer que le président de la République, Poincaré, accompagné de Viviani, s'en alla, sans trop d'inquiétude, rendre une visite au tsar Nicolas.

Ils quittèrent Saint-Pétersbourg le 23 juillet, comme un ultimatum autrichien était remis à la Serbie. Le gouvernement de Vienne exigeait non seulement la dissolution de toutes les associations s'adonnant à la propagande contre l'intégrité territoriale de l'Autriche-Hongrie, l'arrestation de toutes les personnes suspectes de trafic d'armes (demandes acceptables), mais encore la collaboration à l'intérieur de la Serbie de la police austro-hongroise (condition qui fut rejetée le 25).

Le 28, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie et, par le jeu des alliances,, toute l'Europe s'enflamme. La France avait vu dans l'alliance russe une garantie de paix: c'est par le slavisme que venait la guerre.

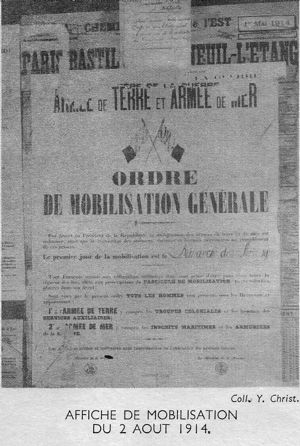

Le 1er août, à 15 h 55, la mobilisation générale est décrétée, pour commencer le dimanche 2. On rassure encore les Français. On leur dit que « la mobilisation n'est pas la guerre ». Viviani ordonne que nos troupes se retirent à dix kilomètres de la frontière :

Mais il est impossible de refuser le combat. Si nous avions déclaré notre neutralité, l'Allemagne , aurait exigé comme gage la remise de Toul et Verdun. Et que serait-il arrivé ensuite ?

Le peuple français le comprit. La mobilisation bien préparée eut lieu avec ordre et confiance. L'assassinat du chef socialiste Jean Jaurès par un déséquilibré ne causa pas le moindre trouble. Pour sa défense, les illusions balayées, la nation se trouva unie.

Ce qu'elle ne savait pas, c'est à quel point la préparation allemande était supérieure à la sienne. Nos soldats avaient encore le pantalon rouge, donné jadis à l'armée pour sauver la garance méridionale, qui ne trouvait plus d'acheteurs.

Ce qu'elle ne savait pas, c'est à quel point la préparation allemande était supérieure à la sienne. Nos soldats avaient encore le pantalon rouge, donné jadis à l'armée pour sauver la garance méridionale, qui ne trouvait plus d'acheteurs.La déclaration de guerre de l'Allemagne à la France est du 3 août au soir, l'invasion de la Belgique du 4 au matin, la déclaration de guerre de l'Angleterre à l'Allemagne du 5 au matin, le premier fort de Liège est enlevé le 8, le dernier le 16.

En France, des transports de concentration commencent le 5 et sont terminés le 12 pour les troupes actives : ils ont exigé 2 500 trains. Le transport des divisions de réserve et des divisions territoriales, du 12 au 18, en exigea 4 500.

La première bataille (20-24 août) fut une défaite, un peu par la faute de certains exécutants, beaucoup parce que les véritables forces de l'ennemi nous étaient inconnues.

La droite allemande était, en effet, beaucoup plus puissante et elle s'étendait beaucoup plus à l'ouest que Joffre ne l'avait pensé. Elle comprenait un certain nombre de corps de réserve portant les mêmes numéros que les corps d'active ils n'avaient pas été décelés par nos services de renseignements. La supériorité allemande en artillerie lourde et en mitrailleuses était certaine, écrasante.

Bref, sur tout le front, échecs. Mulhouse prise doit être évacuée. Les armées Dubail et Castelnau, engagées dans la région Sarrebourg-Dieuze sont arrêtées et repoussées. L'attaque par les Ardennes (général de Langle de Cary) est brisée. Sur la Sambre, à Mons, à Charleroi, notre gauche, renforcée par l'armée anglaise de French, est rejetée, de position en position, et en grand danger d'être enveloppée.

Le 24, Joffre donne l'ordre de retraite ; Verdun (général Sarrail) servira de pivot au repli. L'instruction générale n° 2, en date du 25 août, vingt-deux heures, prescrivait que, durant cette retraite, la liaison entre les armées devrait être maintenue à tout prix et que l'offensive serait reprise, dès que la gauche serait suffisamment renforcée.

Couverte par quelques contre-attaques réussies (dont l'une dans la région de Guise), la retraite s'effectua avec assez d'ordre pour ne jamais dégénérer en déroute.

Alors que le généralissime allemand von Moltke, neveu du vieux feld-maréchal de 1870, ne dirige l'avance que de très loin, s'en remettant aux inspirations de ses subordonnés, le Français ne cesse d'informer ses généraux d'armée et contrôler leurs mouvements. Il se rend à plusieurs reprises auprès de French; qui a reculé trop vite et qui pense se retirer sur les côtes. II constitue, avec des forces prélevées dans les Vosges, en Algérie et à l'intérieur, deux nouvelles armées, l'une (général Foch) qu'il intercale au centre distendu, l'autre (général Maunoury) qui s'engagera à l'extrême-gauche.

Le 30, enfin, alors que l'armée allemande commence à dessiner un énorme arc de cercle entre Paris et Verdun, avec des communications très allongées et passant par la Belgique et le Luxembourg, il fixe les principes de la nouvelle offensive.

Le mérite de Joffre, dans cette semaine décisive, fut de garder un calme imperturbable, en dépit du flot de mauvaises nouvelles, d'imposer peu à peu son ascendant aux Anglais, de ne rien précipiter et de réunir toutes les chances dans sa main. De la petite salle d'école de Bar-sur-Aube, où il a installé son quartier général, il suit, heure par heure, le mouvement de la droite allemande.

Contournera-t-elle Paris par l'ouest pour se porter sur la Basse-Seine ? Attaquera-t-elle la capitale ? Passera-t-elle à l'est, pour poursuivre l'armée française que les généraux von Klück et von Bulow croient en débandade complète ?

En attendant, les transports à l'arrière s'effectuent avec célérité. Hommes, munitions, approvisionnements, arrivent à pied d'œuvre.

Le 3 septembre, enfin, les avions et les reconnaissances de cavalerie du camp retranché de Paris annoncent que l'armée von Klück, arrivée à Senlis, ne poursuit pas son mouvement dans la même direction, qu'elle a obliqué vers le sud-est, qu'elle et sa voisine poussent vers la Marne, qui va être atteinte le jour même par les têtes de colonne.

Il est assez piquant que Joffre ait connu les positions et les mouvements exacts de von Klück, avant même que celui-ci n'en ait rendu compte à son chef suprême.

La bataille de la Marne est fort mal nommée. Elle s'est livrée sur l'Ourcq, sur le Grand-Morin, sur l'Ornain, dans l'Argonne et très peu sur la Marne, sauf à cheval sur les deux rives, à Meaux, à l'extrémité gauche de l'arc de cercle et à Vitry-le-François, presque à l'autre bout.

En gros, le front dessinait une sorte de poche incurvée au sud, dont le fond était jalonné par les villes et les bourgs dé Nanteuil, Meaux, Coulommiers, Sézanne, Sommesous, Vitry, Revigny et Souilly.

En gros, le front dessinait une sorte de poche incurvée au sud, dont le fond était jalonné par les villes et les bourgs dé Nanteuil, Meaux, Coulommiers, Sézanne, Sommesous, Vitry, Revigny et Souilly.Les ordres de Joffre prescrivaient (après une journée de demi-repos) de prendre l'offensive le 6 septembre. Le but à atteindre était d'écraser la droite ennemie aventurée et, si possible, de désarticuler le centre. Un message numéroté 3948 devait être lu aux troupes. C'est le célèbre ordre du jour « A l'heure où s'engage la bataille... »

Le 5, Joffre se rendit au Q.G. anglais pour obtenir la coopération de French. D'une voix égale, assez basse, il expliqua ce qu'il comptait faire, puis il fit ressortir que le succès de la manœuvre à sa gauche, dépendait, pour une bonne part, de la vigueur et du cran des Britanniques.

Sa voix se fit forte et passionnée et, comme il craignait encore quelque réticence, il abattit son poing sur la table et conclut durement :

- Il y va de l'honneur de l'Angleterre, monsieur le maréchal.

Le maréchal était ému. Il essaya de dire quelques mots en français. N'y parvenant pas, il se tourna vers l'officier qui était près de lui.

- Dites-lui que tout ce qui est humainement possible de faire, nos boys le feront.

Un général corrigea aussitôt que les boys ne seraient pas prêts à six heures du matin, mais seulement à neuf.

- On n'y peut rien, répliqua Joffre. Qu'ils partent dès qu'ils pourront. J'ai la parole du maréchal, cela me suffit.

En fait, la bataille qui devait s'engager le 6, avait commencé le 5. Le général Gallieni, gouverneur de Paris et subordonné de Joffre, avait ce jour-là, de sa propre autorité, poussé en avant l'armée Maunoury (les derniers arrivés furent transportés en taxis) et accroché von K1ück.

Compromis à droite, l'ennemi chercha une riposte au centre (contre Foch) et le pivot de Verdun : il échoua doublement. Repoussé également devant Nancy (Castelnau au Grand-Couronné), il était le 12 en retraite sur tout le front. La bataille s'achevait sur une victoire incontestable.

Le gouvernement, réfugié à Bordeaux avec les Chambres, en éprouva une sorte de vertige. Il avait peur du général victorieux. Certains calculaient que l'Alsace reconquise augmentait la représentation « cléricale » à la Chambré.

Les drapeaux pris furent soigneusement cachés pour ne pas trop exalter le public, le ton des communiqués, baissés de plusieurs tons. Joffre eut même la surprise de lire sous sa signature quelques phrases qu'il n'avait pas écrites.

L'offensive russe en Prusse orientale devait se terminer en désastre, mais lancée très tôt, elle avait soutenu le moral des civils (« Les cosaques à cinq étapes de Berlin » titrait un journal parisien) et surtout contraint Moltke à prélever, à l'ouest, deux corps d'armée qui lui avaient manqué cruellement.

Schlieffen, dit-on, était mort en répétant : « L'aile droite ! Renforcez l'aile droite ! Guillaume Il l'avait affaiblie pour sauver son royaume de l'invasion : le roi de Prusse avait fait battre l'empereur d'Allemagne.

| Haut de page |

HISTORIA N° 146 - 1er trim. 1959.

par PIERRE GAXOTTE

de l'Académie française

Au lendemain de la victoire de la Marne, la guerre avait trompé toutes les prévisions. Les états-majors avaient célébré, des deux côtés, les vertus de l'offensive après cinq mois, les armées s'enterraient dans les tranchées, la guerre de mouvement se muait en une guerre immobile qui ressemblait plus aux sièges de Vauban qu'aux campagnes de Napoléon.

On avait cru à la bataille décisive rien n'était décidé et les munitions manquaient. Les économistes avaient prophétisé une guerre courte, en soutenant que les richesses des nations ne permettaient pas de la faire longue : le crédit et la monnaie de papier firent surgir des ressources qu'on ne croyait pas pouvoir mobiliser.

L'immensité de la catastrophe devint elle-même une raison d'aller jusqu'à la victoire complète. La guerre de peuple à peuple se montrait seulement plus acharnée, plus sanglante que les petites guerres dynastiques d'autrefois et personne n'était capable d'y mettre un terme par les moyens qui réussissaient jadis.

Comment s'y prendrait-on pour forcer le front ennemi ? Plus généralement, était-il possible de laisser l'armée totalement inactive, comme on le fit en 1939-1940, durant la « drôle de guerre » au risque de détruire le moral de la troupe, sur qui l'ennemi, très actif, aurait eu toujours l'ascendant ?

L'année 1915 fut mauvaise. Les combattants lancés contre les barbelés et contre les tranchées ennemies, pour améliorer une position ou pour détruire un observatoire, eurent souvent le sentiment que les résultats à espérer ne valaient pas les sacrifices qu'on leur demandait.

Les opérations plus importantes, après des succès initiaux, s'arrêtèrent vite, sans que la muraille adverse, un moment ébranlée, ait pu être abattue sur une assez large profondeur.

Le plan français cependant n'était pas déraisonnable. Entre Verdun et la mer, le front allemand dessinait un angle droit, une équerre, dont le sommet se trouvait au nord de Soissons, sur les plateaux calcaires qui dominent l'Aisne d'une pente très abrupte.

Serrer sur ses deux flancs cette équerre, les rompre simultanément en Artois et en Champagne, pénétrer jusqu'aux lignes de « rocade » qui, courant derrière le front allemand, assurent ses liaisons latérales, disloquer ces liaisons et du même coup contraindre l'ennemi à refluer sur la base trop étroite de la Meuse : telle sera la pensée de Joffre dès la fin de 1914. Telle sera aussi celle de Foch en 1918.

Mais, en 1915, les moyens offensifs manquaient. Les moyens défensifs, mitrailleuses, grenades, mortiers, l'emportaient de beaucoup par le feu sur l'assaut de l'infanterie, sans que l'artillerie possédât encore la puissance et la mobilité nécessaires, pour les réduire au silence sur un assez vaste espace.

Presque partout, la défense allemande comportait plusieurs lignes de tranchées successives, la première n'étant occupée que par peu d'hommes mais par beaucoup de mitrailleuses sous casemates. Les boyaux en zigzag qui réunissaient les tranchées l'une à l'autre étaient garnis des deux côtés de banquettes de tir et couverts par des réseaux, de telle sorte qu'ils pouvaient se transformer en tranchées de tir, donnant des feux flanquants en arrière de la ligne. Enfin, les villages, les fermes, les moulins isolés étaient organisés sur toutes leurs faces pour pouvoir résister, même investis, les voûtes des caves étant redoublées par du béton. Des abris souterrains pour l'infanterie complétaient le système.

L'offensive de mars en Champagne, l'offensive de mai-juin en Artois, l'offensive de septembre en Champagne, de mieux en mieux préparées, avec une artillerie de plus en plus dense et des effectifs de plus en plus nombreux, enfoncèrent en général les premières défenses allemandes, mais, à chaque fois, il fut impossible d'alimenter la bataille et de soutenir l'effort.

Il en resta, dans l'esprit des unités engagées, des souvenirs d'affreux corps à corps. En septembre, par exemple, en Champagne, les troupes d'assaut passent la nuit du 24 au 25 dans les boyaux et les parallèles de départ.

À neuf heures du matin, elles sont prévenues que l'attaque est pour le quart. L'artillerie pilonne les lignes ennemies depuis trois jours. Les capitaines ont l'oeil fixé sur leur chronomètre. Les ordres passent de bouche en bouche. On approvisionne les fusils. Les baïonnettes sont assujetties. Quelques-uns s'embrassent. Certains, les joues rouges, parlent vite. La plupart se taisent. Une attente angoissante crispe le caeur.

Au quart, l'artillerie allonge le tir. Les commandements éclatent. « Les grenadiers en tête ! » « En avant la troisième ! ». Les fantassins sautent des tranchées. Les clairons sautent avec les autres. « Allons ! Dépêchons... Dehors !... » La vague fonce en hurlant. Il faut lire dans les livres des témoins, ce que furent ces heures atroces, où la France fut si grande.

Mais tant de sang versé restait vain.

Désespérant de « percer » à l'ouest, les Alliés essayent de forcer les Dardanelles (la Turquie s'était rangée aux côtés de l'Allemagne, en octobre 1914), n'y réussissent pas, parce qu'on ne réduit pas des fortifications avec des bateaux (février-mars 1915) et reportent à Salonique les troupes débarquées. Les Russes avaient occupé la Galicie, mais ils étaient battus en Pologne : le désir de leur venir en aide avait beaucoup pesé sur les décisions d'attaque en France.

« Il faut, écrivait le général Foch, chargé du front nord, renoncer à l'assaut brutal en masses plus profondes et denses, avec les réserves sur les talons de la première ligne, visant à enlever d'un seul bond plusieurs séries d'obstacles jusqu'à percer, car il n'a jamais réussi... » Il faut « armer fortement l'offensive tactique », la vouloir « peu coûteuse en hommes », donc « beaucoup d'artillerie... beaucoup d'artillerie lourde avec beaucoup de munitions ».

Il faudrait surtout des moyens nouveaux. En janvier 1915, les Allemands ont lancé les premiers obus à gaz asphyxiants qui chargèrent le soldat d'un nouvel accessoire, le masque. Mais l'obus à gaz n'est pas décisif. Le général Joffre fait adopter par les Russes et par les Italiens (en guerre à nos côtés depuis mai 1915) le principe d'une offensive simultanée à l'est et à l'ouest. Le terrain choisi en France s'étend de part et d'autre de la Somme, sur 45 km de front. Quarante-deux divisions y participeront, avec 1700 pièces d'artillerie lourde.

De son côté, dans son rapport de Noël 1915 à Guillaume II, le général von Falkenheyn disait :

« Les tentatives de rupture en masse contre un adversaire moralement intact, bien armé et qui n'est pas trop inférieur en nombre, même en accumulant les hommes et le matériel n'ont pas beaucoup de chances de succès. Le défenseur réussira dans la plupart des cas à verrouiller les zones enfoncées... Les poches, fortement exposées à l'action des feux de flanc, menacent de devenir un cimetière pour les masses qui les occupent. La difficulté technique de conduire et de ravitailler ces masses est presque insurmontable. »

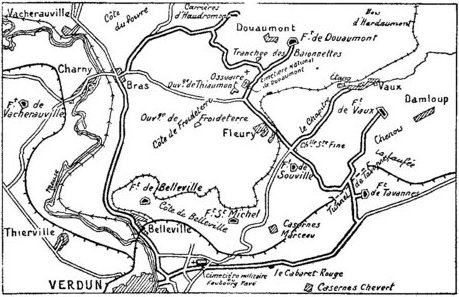

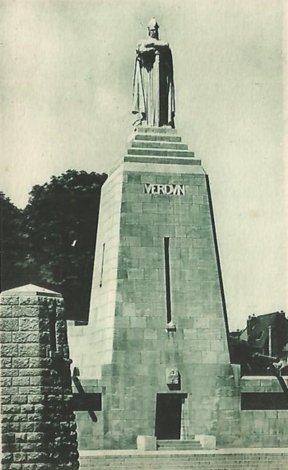

Falkhenheyn proposait donc d'attaquer Verdun, point d'appui du front français depuis la retraite de 1914. Si Verdun tombait, tout notre front de Lorraine s'écroulerait en même temps. Si les Français s'obstinaient à défendre le camp, ils y épuiseraient leur armée, alors que les conditions géographiques et les facilités de communication permettent aux Allemands de n'engager que « des forces pas très considérables ».

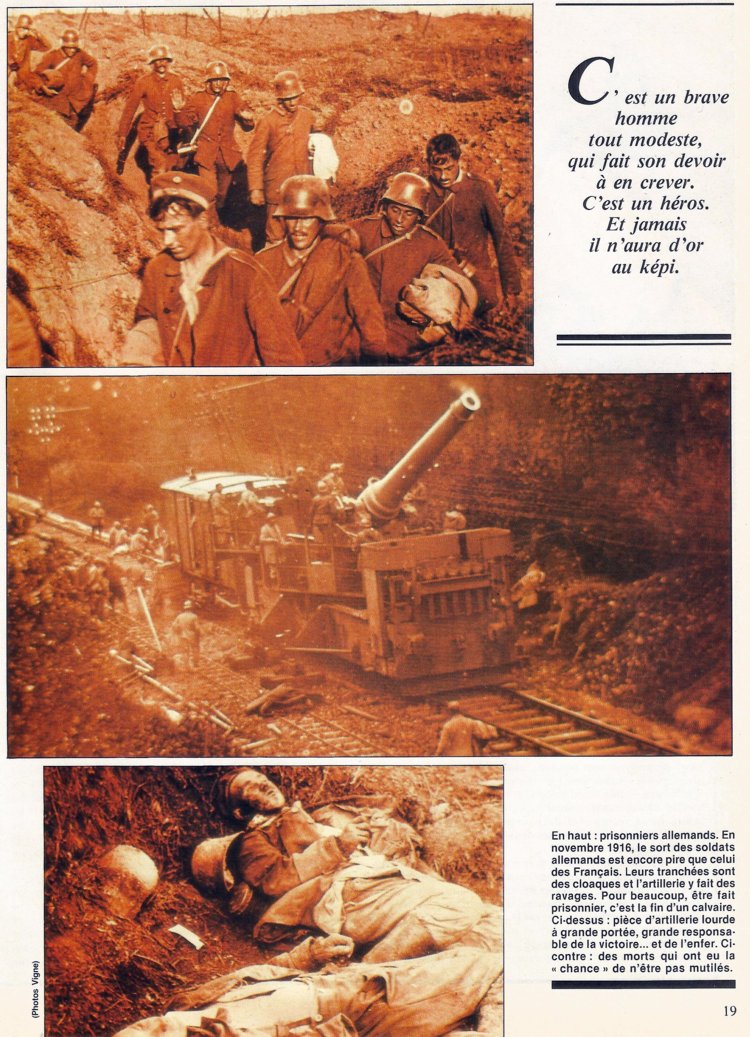

Les Allemands furent prêts les premiers, mais si précautionneux que soient les préparatifs d'une offensive, il est impossible de les dissimuler tout à fait. En janvier 1916, Joffre, alerté par Gallieni, alors ministre de la Guerre, envoya Castelnau inspecter les défenses de Verdun.

Il trouva la première ligne à peu près organisée, bois des Caures, bois d'Hanmont (rive droite), bois des Corbeaux (rive gauche), la deuxième embryonnaire. Il fit aussitôt venir deux divisions de réserve pour y travailler. Les voies ferrées desservant la ville étant, ou coupées, ou sous le feu de l'ennemi, ou réduites à un chemin de fer d'intérêt local à voie étroite, une route à double circulation, sens montant et sens descendant, fut établie et un immense parc de camions réuni à l'arrière.

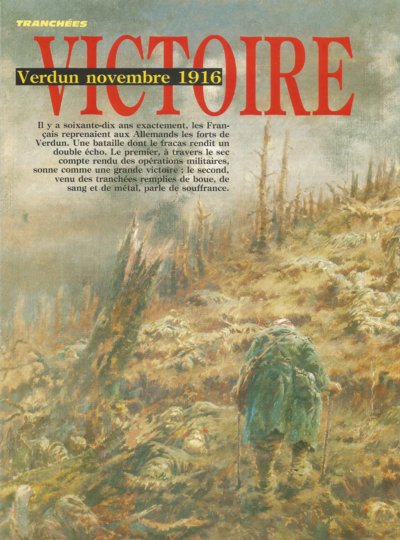

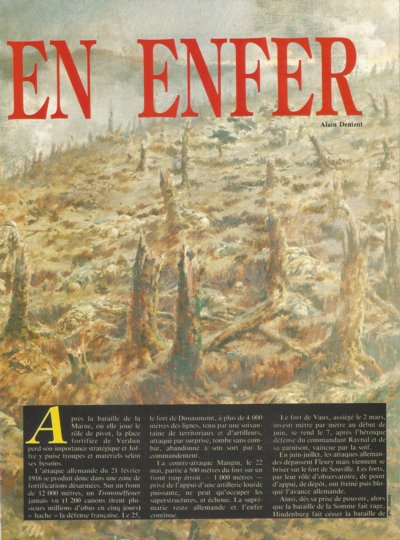

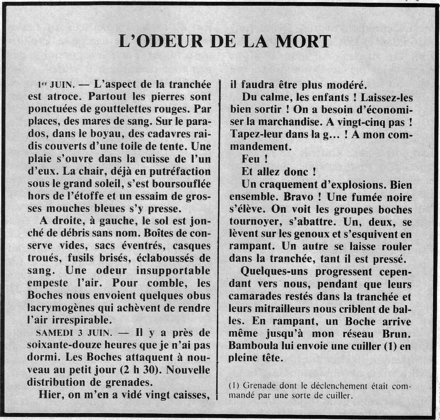

Le 20 février, la route est prête, le 21 l'attaque, précédée par un raid de zeppelins sur la France (la plupart furent détruits) commence par un bombardement de 210, de 380 et de 420. Le nombre des batteries est tel que nos observateurs en avion renoncent à compter celles qu'ils repèrent. A cinq heures, la première attaque d'infanterie est lancée, pour occuper saut par saut le terrain rendu intenable par l'artillerie...

La journée la plus critique est le 24. La lutte qui se livre rive droite, sur les collines couvertes de neige, dans les bois hachés par les projectiles, sur un sol qui n'a plus de forme, dans le fracas assourdissant et meurtrier des milliers d'obus, est si confuse qu'il est impossible d'en suivre les péripéties.

La journée la plus critique est le 24. La lutte qui se livre rive droite, sur les collines couvertes de neige, dans les bois hachés par les projectiles, sur un sol qui n'a plus de forme, dans le fracas assourdissant et meurtrier des milliers d'obus, est si confuse qu'il est impossible d'en suivre les péripéties.Mais quand tombe la nuit, la ligne française est si compromise que le général Herr, commandant l'armée, le général de Langle, commandant le groupe d'armée, avisent Joffre, alors installé à Chantilly, qu'ils craignent d'être contraints de repasser la Meuse.

Joffre refuse. On tiendra sur la rive droite : tel est l'ordre et il envoie Castelnau pour le faire exécuter. Quant au général Herr, à bout de forces, il est remplacé par un chef connu pour son calme, le général Pétain. Pétain arrive à son Q. G. pour apprendre la stupéfiante nouvelle de la perte du fort de Douaumont, que ne défendait aucune garnison. Castelnau étend son commandement à toute la région et à minuit il reçoit de Chantilly ce message :

« Ordre est donné de résister sur la rive droite de la Meuse, au nord de Verdun. Tout chef qui, dans les circonstances actuelles, donnera un ordre de retraite, sera traduit en conseil de guerre. » Joffre avait confiance dans ses subordonnés, mais il tenait à être bien compris. » La bataille dura sept mois. La plupart des divisions françaises y participèrent, inondant de leur sang ce sol désormais sacré. On se battit pour une crête, pour la corne d'un bois, pour cent mètres de tranchées, pour un ravin, pour les ruines d'un hameau. En juin, l'ennemi tente encore un immense effort qui échoue.

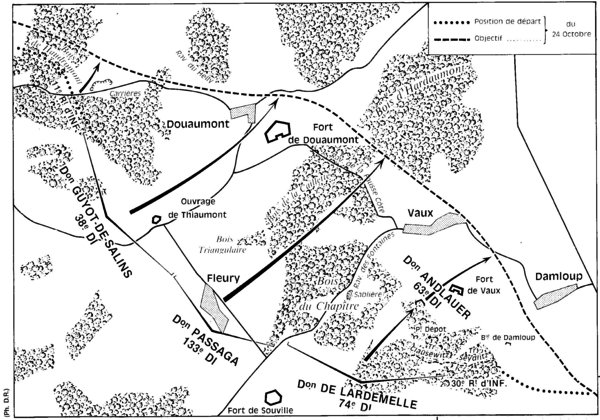

Du 21 février au 15 juin 1916, l'artillerie française a consommé 10 300 000 obus de 75, 3 800 000 obus de calibres moyen et gros. Mais il est impossible de chiffrer le courage, l'abnégation, la volonté. » En septembre, la situation est retournée. Les Français (général Nivelle, général Mangin) passent à la contre-attaque et inaugurent une tactique nouvelle. Après une préparation d'une violence extrême, le barrage d'artillerie s'avance suivant un horaire fixé, précédant de peu la vague d'infanterie qui, peut-on dire, colle à ses éclats.

Jusque-là, le barrage avait ressemblé à un écran qu'on lève de temps à autre et qu'on pose plus loin. Maintenant, il progresse d'une façon lente et continue, avec des insistances sur les points difficiles et des pauses pour permettre la réorganisation des troupes. L'infanterie a répété son rôle sur un terrain analogue. Les forts de Douaumont et de Vaux sont repris.

En décembre, nouvel assaut préparé avec la même minutie : le barrage roulant est précédé d'un autre, par des pièces à tir courbe, qui coupent la retraite à l'ennemi ou, comme on disait, qui l' « encage ». En pratique, le front est reporté à la ligne de février.

Ces grands succès étaient dus pour une part à l'offensive de dégagement lancée le 24 juin de part et d'autre de la Somme par les Français (général Foch) et par les Anglais. Par suite des pertes subies à Verdun, le plan primitif avait été quelque peu modifié et la coopération de nos alliés demandée.

Le but de l'opération était toujours de porter une masse de manaeuvre sur les lignes de communication ennemies, en prenant pour axe de l'avance la route Bapaume-Cambrai. Les Français devaient attaquer sur un front de 12 km, les Anglais sur un front de 25 km. Le 1er juillet, l'infanterie sortit des tranchées ; ce fut d'abord un succès quasi total.

Les Alliés avaient la maîtrise de l'air à 10 contre 1, et leur artillerie de destruction avait surclassé la défense.

La bataille dura quatre mois : elle montra que nos méthodes étaient les meilleures, qu' « on ne recommençait pas les bêtises de l'an passé », comme disait Foch, et elle épuisa l'armée allemande.

La bataille dura quatre mois : elle montra que nos méthodes étaient les meilleures, qu' « on ne recommençait pas les bêtises de l'an passé », comme disait Foch, et elle épuisa l'armée allemande.Cependant, après une progression de 15 à 20 km, il fallait s'arrêter.

Pourquoi Y Tout d'abord, le front d'attaque était, malgré tout, trop étroit, et nos moyens ne nous permettaient pas encore d'opérer sur un espace plus large : l'avenir dépendait de l'industrie ; le sort de la guerre, de plus en plus, se jouait dans les usines et dans les arsenaux... Ensuite, après chaque succès, il fallait, avant de monter une nouvelle progression, procéder à des déplacements d'artillerie et de munitions dans un terrain dévasté, d'où un rythme trop lent, qui à chaque fois permettait à l'adversaire de se reprendre et d'engager ses réserves.

Joffre prévoit donc, pour le ler février 1917, une offensive d'ensemble entre Arras et l'Oise et, quinze jours plus tard une seconde en Champagne, entre Craonne et Reims, de part et d'autre du plateau calcaire.

Le 16 mars, Hindenburg, successeur de Falkenheyn, fait reculer ses armées entre la Scarpe et l'Aisne, sur une profondeur qui dans la partie centrale (Roye, Ham, Noyon) atteint 40 km. Le terrain abandonné est systématiquement dévasté. Les journaux publient des photographies d'arbres en fleurs sciés au ras du sol. Si le plan de Joffre avait été exécuté, les Allemands eussent été surpris en cours de déménagement. Mais à ce moment Joffre n'était plus commandant en chef.

Depuis que la bataille de la Marne avait mis Paris à l'abri des Allemands, la vie parlementaire avait repris, avec sa vaine agitation. Tout n'était pas parfait au grand état-major, mais tout était pire à la Chambre. Dans les discussions tout se mêlait, la vente des apéritifs, les sentiments religieux des officiers de carrière, l'impatience de la victoire, le vieil antimilitarisme qui avait triomphé aux élections de 1914 et qu'irritait la puissance forcée du généralissime. Les généraux appelés au ministère de la Guerre, Gallieni, Roques, en attendant Lyautey, eussent voulu prendre la direction des opérations. De Salonique, où il a été envoyé pour avoir trop cabalé, Sarrail alimente la campagne contre Joffre. Les députés envoyés en inspection dans la zone des armées ne se contentent pas d'enquêter sur les objets précis de leur mission. Ils provoquent et en reviennent les serviettes bourrées de griefs, ramassés au petit bonheur.

À plusieurs reprises, sous prétexte d'être mieux informée, la Chambre siège en « comité secret » (les comptes rendus des séances courent aussitôt Paris). Joffre y est accusé de s'entourer d'un état-major clérical, de refuser des renforts à Sarrail parce qu'il est républicain, de vouloir conduire la guerre par gloriole... On l'accuse d'impéritie, de menées factieuses, de complot ténébreux.

Briand le défend mollement, puis cède. Joffre quittera le commandement en chef, pour présider un vague comité de coordination, le 13 décembre. Encore, à la rédaction du décret (27 décembre 1916) tourne-t-on les phrases de façon à lui ôter toute influence. Exaspéré, il donne sa démission. Pour atténuer le trouble de l'opinion, on le nomme maréchal de France, ce qui semble lui laisser une prééminence, mais on oublie de lui remettre le bâton. Finalement, Poincaré le lui remet en catimini dans son bureau de l'Elysée.

Le successeur de Joffre était le général Nivelle : c'est lui qui avait repris Douaumont et Vaux. Briand et les parlementaires étaient convaincus qu'il avait trouvé la recette pour gagner la guerre. Lui-même n'était pas loin de le penser aussi. Mais il n'y avait pas de commune mesure entre l'opération de Douaumont, engagée sur deux ou trois kilomètres de large pour la reconquête d'une position définie, et la percée du front ennemi.

Cependant, disait Nivelle, dans sa première note de doctrine, « la rupture du front est possible à condition de se faire d'un seul coup par une attaque brusquée de vingt-quatre ou de quarante-huit heures ». Après quoi « le terrain sera libre pour aller où l'on voudra, à la côte de la mer du Nord, comme à la capitale belge, à la Meuse ou sur le Rhin. Alors, il y aura une splendide moisson de gloire pour les armées française et britannique ». On imagine avec quelle avidité triomphante les politiciens se jetèrent sur des phrases aussi prometteuses.

Nivelle décida tout de suite d'abandonner l'attaque par la Somme qui était prête et d'en monter une autre à l'articulation même du front allemand, sur et contre le plateau de l'Aisne, creusé de grottes, de vallées et de ravins, terrain particulièrement difficile. Il fallut reprendre les préparatifs : d'où retard.

Dans l'intervalle, la révolution russe était survenue, la vieille armée tsariste, souvent repoussée, mais jamais anéantie se dissolvait dans l'anarchie. Les Allemands sont libres de prélever sur leur front oriental tous les renforts dont ils peuvent avoir besoin pour fermer une brèche et colmater une poche. La disgrâce de Joffre a surexcité les ambitions parlementaires. Tout le monde veut dire son mot dans la préparation de l'offensive. Le gouvernement consulte les subordonnés de Nivelle sur la confiance qu'il convient d'accorder à son plan. Les réponses sont en sens divers. Nivelle offre sa démission, on le supplie de la reprendre (6 avril).

L'attaque a lieu le 16 avril au matin. Elle obtient un succès initial, mais la seconde position ennemie n'est abordée que sur un point. Le 16 au soir, il est certain que la percée ne sera pas faite.

Le 10 mai 1917, désormais tenu, par ceux-là mêmes qui l'avaient appelé, pour un dangereux illusionniste, le général Nivelle est remplacé par le général Pétain. On disait à la Chambre : « Enfin, nous avons trouvé un général qui n'attaquera pas. »

L'échec du 16 avril fut désastreux pour le moral de l'armée, d'autant plus désastreux que, du fait des indiscrétions et des interventions civiles, la préparation de l'offensive s'était faite presque au grand jour. On avait colporté les espérances gigantesques.

Une déception énorme déferla. Jusqu'alors, en dépit des épreuves, l'armée avait tenu. Et pourtant Verdun avait été un enfer. Qu'on se représente le transport en camions, sur la route unique, la relève en pleine nuit dans les tranchées bouleversées et semées de cadavres, avec ses piétinements et ses lenteurs, le séjour dans les trous d'obus, l'enlisement dans la boue tenace, les attaques de l'ennemi, les lance-flammes, les gaz, le spectacle des camarades broyés, hachés, enterrés, le bombardement continu, hallucinant, secouant les corps... Mais l'espérance avait soutenu.

Cette fois, on a peine à croire à la victoire possible. On n'a pas percé. On ne percera pas. Et puis le fantassin a des raisons particulières de se plaindre : les cantonnements de repos sont mal organisés, impossibles ; les permissions (en principe une d'une semaine tous les quatre mois) sont données sans ordre ; la nourriture arrive froide ; le courrier est toujours en retard ; il y a de plus en plus d'embusqués ; le soldat est traité comme un outil...

Tous ces griefs n'étaient pas mal fondés. Mais, cette fois, la révolution russe a donné l'exemple. Le défaitisme encouragé s'affermit. Il a son journal, Le Bonnet rouge, ses agents actifs. Des tracts nombreux sont envoyés aux armées, sous forme de lettres. D'autres sont distribués aux permissionnaires dans les gares. Le ministre de l'Intérieur, Malvy, ne fait rien contre la propagande défaitiste. Les discours prononcés à la Chambre contribuent à ruiner la confiance et la discipline. Des socialistes de tous les pays s'assemblent à Stockholm pour y discuter de la paix. Des grèves éclatent dans les usines de guerre et les combattants s'indignent d'être, eux, au front tandis que leurs camarades mobilisables comme eux gagnent vingt francs-or à l'abri du danger.

La première mutinerie éclate le 20 mai, dans une unité au repos depuis longtemps et très soumise aux impressions de l'arrière. Les hommes refusent de monter au front et se répandent dans les rues du cantonnement, en chantant l'Internationale.

À partir du 28, les incidents se multiplient, de plus en plus graves. Seize divisions sont en état de rébellion latente. Près de Soissons, un meneur propose d'envahir un train et de gagner Paris. Une colonne se forme. Elle est arrêtée par un régiment fidèle, des cuirassiers.

Cependant Pétain a pu observer un fait consolant : en aucun lieu les tranchées de première ligne n'ont été abandonnées. Même non relevés, nos soldats n'ont pas voulu, comme ont fait les Russes, remettre leurs positions à l'ennemi, qui, par miracle, n'a rien su de ce qui se passait à quinze ou vingt kilomètres.

C'est la preuve que le patriotisme n'est pas mort. La grande oeuvre de Pétain est d'avoir restauré l'armée en voie de dissolution. Sans lui, Foch n'aurait pas eu en 1918 l'instrument de la victoire. Il n'y arriva pas par la terreur : sur les 283 condamnations à mort prononcées par les conseils de guerre pour rébellion, en mai, juin et juillet, il n'y eut que 25 exécutions.

Mais Pétain était un fantassin. La guerre l'avait trouvé colonel du 33e, tout juste désigné pour le commandement d'une brigade. Il comprenait mieux qu'aucun autre chef la psychologie du mobilisé. Le soldat, subitement, eut le sentiment que le généralissime avait les mêmes soucis que lui et qu'il entrait dans la vue du « poilu » pour en adoucir les épreuves. Pétain, chaque jour, visite au moins une unité (en tout 90 divisions) parlant avec tous, interrogeant, rappelant les gradés à leur devoir de bienveillance, secouant les officiers d'administration.

En même temps, il insiste (en vain) auprès du ministre pour que la justice sévisse contre les agitateurs et que la censure coupe impitoyablement les articles de bourrage de crâne qui font naître des espoirs sans fondement.

Dès que la discipline est rétablie, il s'emploie à monter avec le maximum de moyens et le minimum de pertes, sans sacrifices superflus, des actions limitées qui eurent plein succès et dont la plus célèbre, en octobre, aboutit au dégagement du Chemin des Dames sur le plateau de l'Aisne (moulin de Laffaux, la Malmaison). Dans son journal, Clemenceau écrivait :

« Jamais il n'y eut chez nos combattants tant de résolution, de sang-froid, de bonne volonté, d'élan... Le soldat déclare : « Ça colle, on a des chefs. »

Le 13 novembre, le ministère Painlevé est emporté par la campagne de presse de Léon Daudet, par les objurgations de Barrès, par la méfiance qui entoure son ministre de l'Intérieur.

Clemenceau est appelé par Poincaré (15 novembre 1917). Il résume son programme en quatre mots : « Je fais la guerre. » La « canaille du Bonnet rouge », comme disait Barrès, est envoyée au poteau. Malvy, traduit en Haute Cour, sera, en 1918, condamné à cinq ans de bannissement pour avoir « méconnu, violé et trahi les devoirs de sa charge ». Il sera ensuite réélu député.

| Haut de page |

HISTORIA N° 147 - Février 1959.

En août 1916, la Roumanie avait déclaré la guerre à l'Autriche, mais elle avait été tout de suite écrasée. En novembre, le vieil empereur François-Joseph était mort et son successeur, l'empereur Charles, marié à une princesse de Bourbon-Parme, avait, par voie secrète, cherché à quitter l'alliance allemande et à faire sa paix particulière. Tentative vaine.

La France et l'Angleterre avaient promis aux Italiens et aux Roumains des débris de la double monarchie. Le comité tchèque de Paris, très influent, préparait, au nom du principe des nationalités, la fonction d'une Tchécoslovaquie indépendante (presque aussi bigarrée que l'ancien empire).

Les propositions de l'empereur Charles furent repoussées (mai 1917). Qu'eût été l'avenir si elles avaient été acceptées ?

Un très gros renfort, par bonheur, était venu aux Alliés : les Etats-Unis, jetés dans le camp occidental par la guerre sous-marine à outrance que l'Allemagne (janvier 1917) avait déchaînée en riposte au blocus. Le 2 avril 1917, le président Wilson avait obtenu du Congrès l'autorisation de déclarer la guerre : c'était, pour la France et pour l'Angleterre, une immense espérance.

Argent, hommes, ressources, les Etats-Unis ont tout. Mais rien n'est prêt. Combien de temps leur faudra-t-il pour lever, organiser et entraîner leur armée ? Pour mettre l'affaire en route, on leur envoie Joffre, dont on redécouvre le bon sens et le prestige. Ils promettent 250 000 hommes par mois dès que possible.

En attendant, les Allemands, débarrassés du front russe, sur le point de faire la paix (mars 1918) avec les bolcheviks, dont ils ont eux-mêmes transporté les chefs de Suisse en Russie, disposent, à l'ouest, d'une énorme supériorité. Ils s'efforcent d'en tirer profit.

AMÈNE FOCH

Hindenburg et Ludendorff établissent une nouvelle instruction sur « la bataille offensive dans la guerre de positions ».

Il s'agit de disloquer le front allié par une série de coups de boutoir successifs, limités en profondeur, mails répétés et très violents. Les compagnies d'infanterie seront pourvues d'armes d'accompagnement à puissance accrue : lance-mines, mitrailleuses lourdes, lance-flammes, canons de petit calibre. Une aviation est créée pour intervenir dans le combat à terre. La préparation d'artillerie sera intense, courte, avec un emploi intensif des obus à gaz.

Le terrain choisi pour l'offensive est la région Cambrai-Arras-La Fère, à la liaison des armées britanniques et françaises ; choix d'autant plus judicieux que, depuis la disgrâce de Joffre, il n'y a plus de commandement unique : les deux armées sont juxtaposées, les commandants en chef Pétain et Douglas Haig reçoivent les ordres de leurs gouvernements respectifs.

L'aviation anglaise ne vit rien des préparatifs d'offensive allemande. Lorsqu'elle se déchaîna, le 21 mars, la surprise fut complète, la droite anglaise disloquée, volatilisée.

Par la brèche ouverte, les Allemands poussent en force. Ils avancent de cinquante kilomètres. Les voilà aux portes d'Amiens. La disjonction des armées française et anglaise n'est plus qu'une affaire de jours, peut-être d'heures.

Haig crie au secours, réclame le commandement unique. Les Alliés se concertent fiévreusement. Une conférence a lieu à Doullens. Foch, enveloppé naguère dans la disgrâce de Joffre, est chargé de « coordonner » l'action des armées alliées sur le front ouest. Il « s'entendra, à cet effet, avec les généraux en chef ».

Coordonner n'est pas ordonner. S'entendre n'est pas commander. Le 15 avril, on changea cette formule, sans vigueur ni précision : Foch sera nommé général en chef des armées alliées en France. A la sortie de la conférence, Clemenceau eut une phrase étrange. Il dit à Foch :

- Je connais un général qui est bien content. Il a enfin trouvé sa situation.

À quoi Foch répliqua :

- Vous me la baillez belle. Vous me donnez une bataille perdue et c'est tout ce que vous trouvez à me dire.

Foch était un très grand homme de guerre. Vivant simplement entouré d'un très petit nombre de collaborateurs, méditatif, habitué à raisonner par écrit, parlant volontiers par boutades, sachant la valeur irremplaçable de la présence, allant lui-même animer les chefs étrangers et les commandants de groupes d'armée (Fayolle, Franchet d'Esperey, Gastelnau), il s'impose par la supériorité de son génie.

À peine désigné, il parvient, avec les renforts français, à rétablir la liaison et, en tenant bon le pilier sud, il empêche l'avance allemande de s'approfondir. Finalement, le 30 mars, elle est arrêtée. Mais pour cela, il a fallu engager 41 de nos divisions, étendre notre front de 97 kilomètres et sacrifier 92 000 hommes, tués ou blessés.

L'offensive du 21 mars fut suivie de quatre autres, la première, le 9 avril, en Flandre, la seconde, le 27 mai, sur le Chemin des Dames, la troisième, le 9 juin, au nord de Compiègne, la quatrième, le 15 juillet.

La première et la troisième, après l'avance initiale, sont, non sans peine, mais assez vite, contenues.

La seconde emporte le front français sur une largeur de cinquante kilomètres et, après une avance ennemie de quarante, creuse, dans nos lignes, une vaste poche entre les villes de Reims (aux Français) et Soissons (perdue) qui amène Hindenburg de l'Aisne à la Marne.

C'est un désastre : les divisions françaises, malgré tant de leçons et d'instructions, malgré les directives formelles de Pétain, ont été entassées à l'avant au lieu d'être échelonnées en profondeur. Elles ont été toutes enveloppées, prises ou anéanties.

Comme après le 21 mars, la tactique de Foch est de tenir bon à droite et à gauche de l'avance allemande, certain que Hindenburg ne s'enfoncerait pas indéfiniment dans une nasse de plus en plus étroite.

C'est pour faire sauter le bastion ouest (Compiègne) que le maréchal allemand attaque le 9 juin avec des résultats médiocres. C'est pour faire sauter le bastion est (Reims) qu'il attaque le 15 juillet, de part et d'autre de la ville, en Champagne, entre Reims et la Marne, enfin sur la Marne.

Le 14, la revue traditionnelle avait eu lieu à Paris. On avait fait défiler des bataillons fraîchement retirés du front et des unités américaines, à qui Foch avait confié déjà quelques secteurs calmes. De temps à autre, Paris était bombardé par avions et, depuis le printemps, un gros canon, à longue portée, la Bertha, tirait irrégulièrement sur la ville. Ce canon avait beaucoup intrigué les mathématiciens. Painlevé le croyait monté à bord d'un ballon. Le Vendredi saint, 29 mars 1918, un obus était tombé sur l'église Saint-Gervais, pendant l'office des Ténèbres, faisant s'effondrer une voûte et tuant cent personnes.

Les Américains en guerre en 1918 : une mitrailleuse antiaérienne. |

Quand la préparation d'artillerie allemande se déclenche, elle tombe en Champagne sur des tranchées aux trois quarts vides ou totalement abandonnées : Gouraud, admirablement informé, a retiré tout son monde. Les positions délaissées ont été « ypéritées » ou minées.

L'assaut allemand, désorganisé, se brise sur les secondes lignes. Au sud, il réussit mieux : six divisions passent la Marne, mais ne peuvent élargir leur gain. Le 18, la contre-offensive française se déchaîne dans le flanc ouvert de la poche.

Au cours de la retraite de 1914, le colonel Estienne, qui commandait alors le 22e d'artillerie, cheminait silencieusement à pied, tenant son cheval par la bride, lorsque, longeant un champ de terre grasse et molle, il se tourna soudain vers son officier d'ordonnance et dit :

- Celui qui, le premier, pourra faire rouler là-dessus des cuirassés de terre, armés et équipés, aura gagné la guerre.

L'idée du char était née. Mais il fallait en imaginer le dispositif.

En décembre 1915, le colonel exposa au général Janin le système du blockhaus d'acier adapté à un tracteur à chenille.

En février 1916, quatre cents chars de douze tonnes et quatre cents chars plus lourds furent commandés au Creusot et à Saint-Chamond. De leur côté, les Anglais en faisaient construire un certain nombre dans leurs usines.

Ils les utilisèrent, pour la première fois, le 15 septembre 1916, sur la Somme, emportèrent quatre villages, mais l'effet de surprise fut gaspillé.

De leur côté, les chars d'assaut français furent mal engagés, le 16 avril 1917, et parurent discrédités. Il ne suffisait pas de posséder une arme nouvelle, il fallait en fixer l'emploi, en liaison avec les armes traditionnelles.

Estienne, fin 1916, eut l'idée d'un char plus léger, facile à construire en série, qui fut mis au point par Renault. A la fin de 1917, il commença à sortir régulièrement.

La première unité autonome - 75 chars, montés par 370 officiers et soldats - fut constituée le 1er janvier 1918. En août, il existait 15 unités de cette sorte avec plus de 1 100 chars, 25 en novembre avec plus de 2 000, sans compter huit groupements de chars lourds, le tout formant trois brigades A.S. (Artillerie d'Assaut).

Ce fut une des erreurs de l'Allemagne de n'avoir pas compris l'importance de l'arme blindée. Elle n'a, pour ainsi dire, pas existé dans son armée.

En même temps, l'aviation, d'abord limitée à des tâches d'observation, se développe en aviation de bombardement et en aviation de combat. En juillet, elle comprend deux escadres, la plus faible à l'est, sur la partie inactive du front (environ 200 appareils), la plus forte au centre et à la charnière franco-anglaise (environ 650).

Le char et l'avion rendent leurs chances à l'offensive.

Dix-huit divisions en ligne, sept en réserve, deux cents chars, la moitié de la grosse escadre aérienne : tels sont les atouts que Foch a réunis. Mangin donnera le coup de boutoir. Le secret est gardé. A 4 h 45, le 18 juillet, le barrage roulant se déclenche, les chars suivent, l'infanterie ensuite. Le front ennemi est écrasé.

Précipitamment, Hindenburg rappelle les troupes engagées dans la poche. Elles refluent difficilement, perdant des milliers de prisonniers et des centaines de canons. Le la' août, l'Aisne est bordée, Soissons de nouveau entre nos mains.

Mais, cette fois, il n'est plus question de souffler. La contre-offensive a donné à Foch ce qu'il en attendait. L'initiative a été reconquise de haute lutte. Hindenburg et Ludendorff s'attendent peut-être à voir Mangin se lancer contre leur front reconstitué. Il les entretient dans cette idée par des tirs de harcèlement.

Mais, le 24 juillet, Foch a décidé que le second coup serait porté plus au nord, en Picardie, à l'est d'Amiens par les Anglais, par les Canadiens, par les Néo-Zélandais et par les Français (Haig, Debeney, Humbert). La date fixée est le 8 août. L'avant-veille, Foch a été fait maréchal de France.

C'est ainsi que Ludendorff a qualifié la journée du 8 août. La surprise est complète. L'attaque est lancée d'abord par les Anglais au nord de la Somme. Une heure après les Français attaquent à leur tour.

Le 10, le front est élargi au sud. Le 12, les Alliés se retrouvent sur leurs anciennes positions de la Somme. Le 17, Mangin reprend l'assaut sur l'Aisne. Le 21, le front d'attaque s'élargit une fois de plus, mais, cette fois, à 1'extréme gauche, dans la région Bapaume-Douai.

De son côté, le général Weygand, chef d'état-major de Foch, a écrit dans ses Mémoires :

« L'offensive engagée par le maréchal Foch ne ressemblait en rien à celles qui avaient été livrées depuis 1915, aussi bien par les Alliés que par les Allemands. Toutes avaient débuté par un succès qui était allé en s'amenuisant, jusqu'au moment où la dernière vague d'assaut venait mourir, impuissante, devant la ligne continue de feu, reformée par l'adversaire. Celle de Foch, au contraire, n'a cessé de s'étendre et de s'intensifier. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'accumuler dans le fond d'une poche et dans un terrain ravagé, où tout devient plus difficile et plus coûteux, ses réserves où le nombre n'a que faire, au lieu de s'obstiner dans une direction où l'attaque s'enlise elle-même, le maréchal élargit sa bataille par des actions d'aile. Il ne cherche pas la percée, mais la bataille générale. »

Les Allemands, ayant à peu près atteint la position défensive, connue sous le nom de ligne Hindenburg, Foch ébranle les secteurs du front encore immobiles : au nord, au voisinage de la mer, le secteur belge, à l'est de 1'Argonne à la Moselle, le secteur américain (général Pershing).

Le 12 septembre, Pershing attaque sur les deux flancs du saillant de Saint-Mihiel. Il ne trouve guère de résistance, car les Allemands sont en train de l'évacuer. Mais il fait bon nombre de prisonniers.

C'était une opération accessoire, visant surtout à dégager les voies ferrées. L'attaque principale devait se faire à l'ouest de la Meuse, en direction Sedan-Mézières, appuyée à gauche par Gouraud. Elle était d'une importance capitale : atteignant rapidement les Ardennes, les Alliés contraignirent l'adversaire à se retrancher sur un front rétréci, en faisant un long détour, avec une menace constante sur son flanc. "

Le premier élan des Américains (26 septembre) est magnifique mais il est aussitôt bloqué, Pershing, qui voulait une victoire pour son drapeau, a accumulé tant de divisions (375 000 hommes contre 175 000 Allemands) qu'il en résulte un embouteillage sans exemple et un désordre inexprimable. Rien n'arrive plus aux premières lignes.

Pershing, débordé, ne parvient pas à mouvoir ses troupes et il est impossible de faire partir un train de certaines gares.

Cet échec a de très graves conséquences : il oblige Foch à abandonner la manœuvre d'étranglement qui eût permis la capture d'une partie des Allemands en retraite. Il doit se contenter de les pousser devant lui, en les délogeant des positions préparées, en leur infligeant des pertes de plus en plus lourdes et en accélérant le rythme de leur retraite.

Une offensive de remplacement par la Lorraine, entre Metz et Strasbourg, est préparée sous la direction de Castelnau : elle n'aura pas le temps de se déclencher.

La victoire est comme une boule sur un plan incliné : plus elle avance, plus sa vitesse s'accélère.

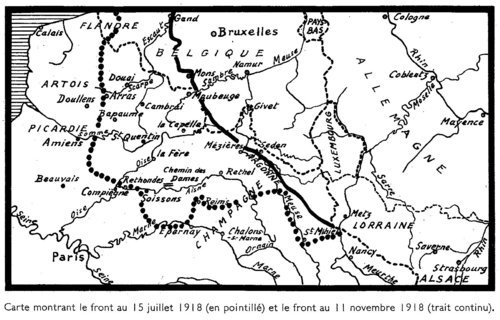

Le 11 novembre, à part la pointe de Givet, le nord et l'est du département de la Meuse, le nord du département de Meurthe-et-Moselle et une petite fraction des Vosges, le sol français est libéré, et la Belgique, de Gand à Mons.

Le 15 septembre, les armées de Salonique - Serbes, Anglais et Français - sous le commandement du général Franchet d'Esperey, ont brisé le front germano-bulgare dans les Balkans, et le 26 la Bulgarie a demandé l'armistice. La révolution gronde à Vienne, à Budapest, à Prague. Des désordres ont éclaté dans les ports allemands et à l'arrière du front. Guillaume II sera contraint d'abdiquer par ses généraux.

Le 8 novembre, les plénipotentiaires allemands se présentent aux avant-postes sur la route de Maubeuge à Capelle pour solliciter l'armistice.

Reçus par Foch, dans son train de Rethondes, ils entendent la lecture des conditions posées : évacuation dans un délai de quinze jours des territoires occupés, y compris l'Alsace-Lorraine, livraison de 5 000 canons, 30 000 mitrailleuses, 3 000 lance-mines, 2 000 avions, 5 000 locomotives, 150 000 wagons, 5 000 camions, évacuation dans un délai de trente jours de la rive gauche du Rhin qui sera occupée, ainsi que trois têtes de pont, sur la rive droite, devant Cologne, Coblence et Mayence. La flotte sera internée en Angleterre.

Un délai de soixante-douze heures est accordé pour accepter ou rejeter ces conditions. Le 11 novembre, à 5 h 10 du matin, l'Allemagne accepte.

À 11 heures, les hostilités s'arrêtent. Toutes les cloches de France se mettent à sonner et les fenêtres se fleurissent de drapeaux.

Dès la signature, Foch a quitté Rethondes en auto pour apporter au gouvernement le texte de l'armistice. Il est reconnu à son arrivée à Paris, escorté par les cris de joie et de reconnaissance, sa voiture remplie de fleurs.

À 4 heures, Clemenceau donne lecture de la convention à la Chambre. Le soir, une foule énorme, chantant et acclamant, envahit les rues de Paris.

Il n'était pas écrit que vingt-deux ans plus tard ce serait de nouveau la guerre.

| Haut de page |

Documents personnels - Guerre 1914-1918

(Mon grand-père, côté maternel)

Mon grand-père Raymond DANOIZEL dans les tranchées du côté des Flandres (sans date). |

(1885 St-Quentin - 1964 St-Quentin) A effectué son service militaire du 6 octobre 1906 au 25 septembre 1908. Certificat de B.C. (Bonne conduite) accordé. Ses différentes affectations : 148e Régiment d'infanterie ; évacué malade* du 26-12-1914 au 20-4-1915 ; passé au 33e RI le 18 mars 1916. Nommé caporal aux armées le 22 septembre 1916. Nommé sergent le 25 avril 1917. Disparu le 12 juin 1918 au combat de Laversine Cutry (à une dizaine de km à l'ouest de Soissons). Présumé prisonnier. Prisonnier interné à Sedan (Ardennes). Rapatrié le 26 novembre 1918. Puis affecté au 46e RI, 45e RI, 24e RI. Rendu à la vie civile le 20 mars 1919 « S’est porté courageusement en avant pour nettoyer les abris ennemis à la lisière du village de Bischotte (10 km au nord d’Ypres - Belgique) ». Cité à l’ordre du régiment n° 277 du 11 juin 1918 : « A été pour les hommes le plus bel exemple d’énergie et de ténacité – Le 3 juin avec un petit groupe de combattants a tiré à courte distance sur un groupe d’ennemis qui avait débordé sa section, s’est replié lentement en continuant le feu, retardant la progression de l’adversaire bien supérieur en nombre ». |

* D’après les souvenirs de famille, lors d’une attaque, il aurait été blessé ou déséquilibré par la déflagration d’une bombe et serait tombé dans un trou d’obus et perdu connaissance. À son réveil, en pleine nuit, ne pouvant se mouvoir dans le boue, avec sa voix forte (il était chanteur aux Orphéonistes Saint-Quentinois), il a appelé au secours toute la nuit et enfin, ce n’est qu’à l’aube qu’il a été secouru. |

Côté paternel, deux petits cousins ne sont pas revenus ...

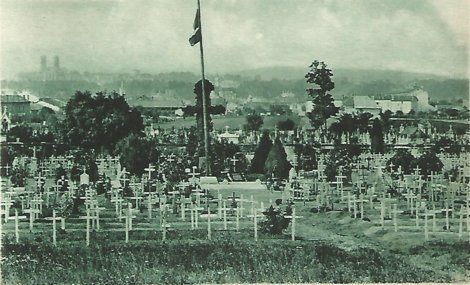

Ernest THOEN (°1882, Lille), mort des suites de ses blessures le 28 novembre 1914 à l'âge de 32 ans, et Lucien THOEN (°1898, Paris), tué à l'ennemi le 31 août 1918, il allait sur ses vingt ans ...Ernest THOEN, a effectué son service militaire du 11 octobre 1905 au 28 septembre 1906. Certificat de bonne conduite accordé. Il a accompli une 1re période d’exercices dans le 43e Régiment d'infanterie du 24 août au 20 septembre 1908, et une 2ème dans ce même régiment du 30 mai au 15 juin 1912. Rappelé à l’activité par décret du 1er août 1914, il arrivé le 11 août au 94e RI et décède le 28 novembre 1914 à Jonchery-sur-Vesles (au nord de Reims) des suites de ses blessures. Il est inhumé à Cormicy (Marne), Nécropole nationale "La Maison Bleue", tombe 4204. Croix de guerre avec étoile de bronze. Médaille militaire à titre posthume. Mort pour la France. |

Ernest THOEN est né à Lille le 27 novembre 1882. Le 13 octobre 1906, il épousait Maximilienne Désirée Mittenaere née à Lille en 1888. De cette union sont nés deux enfants Andrée Maximilienne et Simone Madeleine. Comme indiqué ci-dessus Ernest est mobilisé en août 1914 et est tué trois mois plus tard le 28 novembre. Il laissait une veuve âgée de 26 ans et deux enfants de 7 et 6 ans. Andrée s’est mariée en 1927 et Simone en 1931.

Toutes deux avaient été « Adoptées par la Nation » en juillet 1919. |

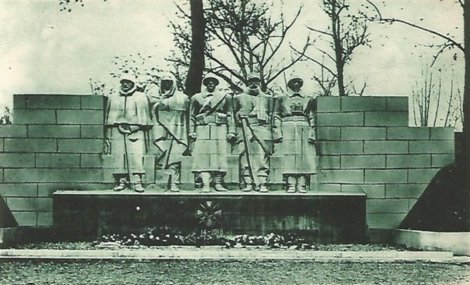

Lucien THOEN, incorporé le 3 mai 1917 au 8e Régiment d'infanterie coloniale, soldat de 2ème classe. Passé au 4e Régiment d’infanterie coloniale le 5 janvier 1918, puis au 151e RI le 19 juillet 1918. Disparu le 31 août 1918 devant Crouy (Aisne). Inhumé le 1er septembre 1918, à Bucy-le-Long, près de la distillerie de Vauxrot. A été transféré en 1921 au Cimetière militaire de Crouy Vauxrot, Carré E, tombe 661.    Monument à Saint-Menoux, près de Moulins, (Allier) |

Léon THOEN, né en 1880 à Roubaix, est incorporé en août 1914 au 161e RI. Il est blessé en février 1915 à la cuisse droite par un éclat d'obus. Fait prisonnier le 22 février 1916 à Haumont, il est dirigé vers le camp de Munster (Westphalie) et sera rapatrié après l'armistice le 18 décembre 1918. |

| Haut de page |

HISTORIA N° 146 - Janvier 1959.

Le 15 juillet 1918, entre Château-Thierry et 1'Argonne, l'Allemagne lançait une nouvelle offensive, la cinquième depuis le printemps. Le 18, cette offensive était stoppée. Le 24, Foch contre-attaquait. En trois mois, il allait rejeter l'envahisseur sur la Meuse et nous assurer la victoire.

Cette date du 18 juillet marque donc le début de la débâcle allemande, au terme de la première guerre mondiale. « Jours de deuil ! » s'écria, dès les premiers revers, le quartier-maître général Ludendorff. - Notre grand malheur commence... » - dit, de son côté, Hindenburg.

Sous la pression alliée, les défaites allemandes et celles des puissances centrales vont prendre, en effet, des proportions d'avalanche. Le 13 septembre, l'Autriche fait savoir à Berlin qu'elle ne peut plus continuer longtemps la lutte. Elle devait capituler le 27 octobre. Le 26, la Bulgarie a déjà déposé les armes, le 1er novembre, la Turquie signe un armistice. En France, la ligne Hindenburg, dernier point d'appui des Allemands, est enlevée.

Ce n'est donc plus une paix victorieuse que l'Allemagne imposera à ses ennemis, ce n'est même pas une paix de compromis qu'elle pourra conclure. Aux 14 points formulés, le 8 janvier 1918, par le président Wilson devant le congrès de Washington, vient s'ajouter une note Wilson-Lansing qui confirme l'intention des Alliés d'exiger la capitulation.

De plus, ceux-ci refusent de traiter avec Guillaume II et posent, comme condition inéluctable son abdication. Pourtant les troupes du Reich continuent de combattre opiniâtrement. Mais la formidable machine de guerre est faussée, usée, irremplaçable, alors que s'accroît, chaque jour, le potentiel de l'Entente. Un vent de défaite souffle sur le pays.

Les divisions ramenées du front oriental après Brest-Litowsk et sur lesquelles le haut-commandement comptait pour écraser l'adversaire avant l'arrivée massive des Américains ont rapporté, de leur fraternisation avec les Russes, des ferments de propagande révolutionnaire.

Enfin, le peuple est à bout de résistance. Trois hivers de privations, au régime de la betterave (Rübenwinter), ont brisé son ressort. Il n'a plus qu'un désir, la paix, qu'une crainte, l'invasion, qu'une volonté, supprimer les obstacles qui s'opposent à la cessation de la lutte.

Or, de tous ces obstacles, le plus redoutable est le maintien du Kaiser sur le trône.

À cet égard, l'unanimité est faite depuis le début d'octobre. Pour des raisons différentes, mais qui tendent toutes vers un but identique, l'Allemagne souhaite l'abdication.

Ce n'est pas un idéal révolutionnaire qui l'anime, c'est son instinct pratique qui la fait agir. Dans son ensemble, la nation est demeurée monarchiste, le mythe du « coup de poignard dans le dos » qu'invoquera comme excuse Guillaume II et que reprendra, après lui, la propagande hitlérienne, n'est qu'une légende forgée pour les besoins de la cause. Il semble que l'Allemagne de 1918 ait plutôt pensé, en éliminant l'empereur : « - Prenons d'abord, cette garantie... On verra ensuite... »

La soi-disant révolution allemande a été, surtout, un acte de résignation opportuniste.

* *

Le 5 octobre, le prince Max de Bade, devenait chancelier à la place du comte von Hertling démissionnaire. Peu après, au terme d'une entrevue orageuse entre Guillaume II et Ludendorff, au château de Bellevue, le quartier-maître général, grand chef des armées allemandes avec Hindenburg, était relevé de ses fonctions et remplacé par le général Grœner.

Le 5 octobre, le prince Max de Bade, devenait chancelier à la place du comte von Hertling démissionnaire. Peu après, au terme d'une entrevue orageuse entre Guillaume II et Ludendorff, au château de Bellevue, le quartier-maître général, grand chef des armées allemandes avec Hindenburg, était relevé de ses fonctions et remplacé par le général Grœner.Tous ces changements, ces apparitions d'hommes nouveaux constituaient autant d'indices de désarroi. Aux yeux des gens avertis, Max de Bade et Grœner se présentaient comme les liquidateurs de la faillite.

Guillaume II en a toujours voulu à Max de Bade de son attitude. Il l'a sévèrement jugé dans ses mémoires, Evénements et Figures, lui attribuant de machiavéliques desseins. En réalité, le prince a loyalement tenté de sauver la couronne et arraché sa patrie à une imminente soviétisation. Au Reichstag, au conseil du gouvernement, la social-démocratie, Scheidemann en tête, exprimait sa volonté de proclamer sans délai la république.

- Devance par ton abdication volontaire la social-démocratie - ne cessait de répéter Max à son impérial cousin. C'est un gage que nous donnons aux Alliés en vue de la conclusion d'un armistice moins rigoureux et notre dernière possibilité d'instaurer une régence.

- Un Hohenzollern n'abdique pas ! répondait obstinément Guillaume.

- Un Hohenzollern n'abdique pas ! répondait obstinément Guillaume.Cependant, à l'intérieur, les événements se précipitaient. Dans tous les états, les tendances séparatistes s'affirmaient. « Détachons-nous de la Prusse ! » (Los von Preussen !). A Munich, la révolution abattait les Wittelsbach ; à Brunswick, le drapeau rouge flottait sur le château ; à Cologne se constituaient, sur le mode russe, des conseils d'ouvriers et de soldats.

Enfin, à Kiel, le 4 novembre, véritable résurrection de la mutinerie du Potemkine, la flotte se révoltait, les marins arrachant leurs insignes, et leurs parements aux officiers.

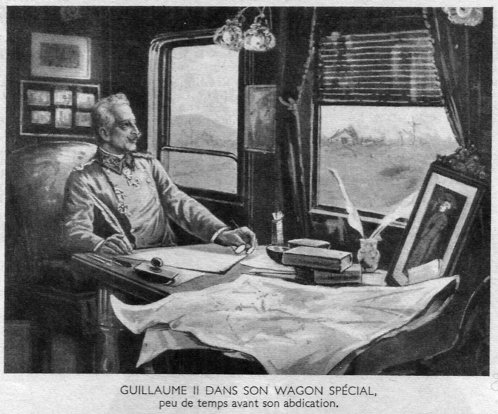

Un Hohenzollern n'abdique pas, mais il s'éloignait prudemment. Dès la fin octobre, Guillaume avait rejoint à Spa son quartier général.

- Je viens à vous, mes officiers, parce que le gouvernement de Max de Bade ne pense qu'à me jeter par-dessus bord !

Etranges paroles dans la bouche de celui qui s'était vanté jusqu'alors de faire trembler le monde. « Un valeureux poltron ! » ainsi l'avait qualifié, naguère, Edouard VII.

* *

Guillaume II aimait aussi, parfois, s'y délasser, entre intimes, des soucis du pouvoir et de la guerre. Il dépouillait alors sa morgue impériale et sa brusquerie volontaire de soldat, se révélant sous un aspect tout différent, celui d'un homme cultivé, courtois, enjoué et pourvu d'un charme auquel nul de ceux qui l'ont approché n'est demeuré insensible. Puis, soudain, le Kaiser de sa légende reparaissait, hautain, cassant, sujet à des violentes colères, mégalomane, le cerveau hanté de chimères et exaspérant de vanité. Le 1er novembre, le ministre de l'Intérieur Dreivs et le général Grœner se présentèrent, villa Fraineuse. Une fois encore, Max de Bade tentait une pressante démarche en faveur de l'abdication. Après avoir laissé longuement parler Drews, Guillaume l'interrompit d'un glacial :

- Et votre serment ? Le serment de fidélité que vous m'avez prêté. Ne m'obligez plus, je vous prie, à vous le rappeler !...

Puis, à Grœner :

- Quant à vous, général, qui semblez mettre en doute la loyauté de mes troupes, sachez que, partout où je me suis présenté, j'ai été acclamé !

Dès cette minute, un nouveau projet avait jailli dans cet esprit déplorablement enclin aux utopies. Puisque, à Berlin, une poignée de misérables usaient de hardiesse, avec la complicité évidente du chancelier, ne suffirait-il pas, pour rétablir l'ordre, que l'empereur, à la tête de ses troupes, marchât victorieusement sur la capitale ?

Il quêta, du regard, l'approbation de ses officiers.

- Qu'en pensez-vous, messieurs ?

Mais personne ne répondit. Dans les destins curieusement parallèles de l'Allemagne et de la France, le geste de l'empereur ne risquait-il pas de ressusciter à Berlin la Commune de Paris ?

* *

Le 9, au matin, Grœner se fit encore annoncer au grand quartier général. Il ne venait plus s'enquérir, mais exiger.

Un feu de bois brûlait dans la cheminée. Il y avait là, entourant l'empereur, Hindenburg, les généraux von \Iarschall, Plessen, Schulenburg, l'amiral Scheer, etc.

Le Kronprinz entra, au cours de l'entretien. Il apparut, blême d'émotion et de dépit, ayant été longuement sifflé et hué durant son voyage. Son premier mot fut un hargneux reproche à son père :

- Voilà, dit-il, où mènent les belles concessions démocratiques.

De nouveau, Grœner exposa les raisons qui rendaient indispensable l'abdication. Ce n'était plus une question d'heures, mais de minutes.

Guillaume coupa court :

- L'armée et la marine ne se déroberont pas à mon autorité.

Respectueux, mais ferme, Grœner se borna à répondre :

- À Berlin, le 4e chasseurs, une partie du régiment Alexandre, l'artillerie en entier ont déjà passé aux insurgés. A Kiel, le frère de Votre Majesté, le prince Henri de Prusse, n'a dû son salut qu'à la fuite.

- N'importe ! Je vous répète que j'ai ici des régiments fidèles... Si je l'ordonne, ils me suivront !...

- Ils ne vous suivront plus, Sire...

- Ils ont prêté le serment au drapeau.

- À l'heure actuelle, le serment au drapeau n'est plus qu'une fiction. (Der Fahneneid ist nur eine Idee.)

Crispé, comme sous un affront à sa personne, Guillaume se tourna vers Hindenburg.

- Monsieur le maréchal, qu'avez-vous à répondre ?

Le vieux soldat, le vainqueur de Tannenberg, l'homme dont toute l'existence n'avait été qu'un attachement aveugle à sa patrie et à la couronne, murmura :

- Le général Grœner a raison. L'armée ne suit plus Votre Majesté, et on ne peut compter sur elle.

Il acheva dans un soupir :

- Plût au ciel qu'il en eût été autrement !

À cette minute, deux solutions désespérées, mais qui eussent, peut-être, relevé son prestige devant l'histoire, s'offraient à Guillaume.

Avait-il donc oublié la fiole de poison que portait toujours sur lui son grand ancêtre, Frédéric II ? Vaincu, rouge de sang répandu, ne pouvait-il aussi, fin plus louable, devenir, sous le feu de l'ennemi, le dernier mort de la guerre ?

Aux insinuations à peine voilées de Grœner, il se borna pourtant à répondre que ses sentiments religieux et ceux de l'impératrice lui interdisaient le suicide.

- À quoi bon, la mise en scène d'un pareil rôle de héros ? Nous ne vivons plus à une époque où, l'épée à la main, le chef couronné conduit ses fidèles au dernier combat !

On venait d'introduire le colonel Heye, chargé d'enquêter auprès des commandants de troupes sur l'état d'esprit régnant parmi les unités. Toutes les réponses recueillies confirmaient les sombres pronostics de Grœner et Hindenburg.

- C'est votre faute - cria rageusement Guillaume II à Grœner. Max de Bade et vous, avez démoralisé l'armée par vos discours pessimistes.

D'un coin du salon, S'éleva la voix ironique du Kronprinz. - A quelle heure avait-on convoqué les commandants de troupes ? - -Mais, comme prévu, ce matin, Votre Altesse... - Et, naturellement, ces messieurs étaient à jeun ! Croyez-moi, après un bon déjeuner et un cigare à la bouche, l'atmosphère eût été tout autre.

* *

- Finissons-en - dit brusquement Guillaume II. Puisque on m'y contraint, j'abdique !

Il se pencha vers le secrétaire d'Etat Hintze et ordonna :

- Préparez le message !

Puis, sur une adjuration pathétique de Plessen et Schulenburg, il rectifia :

- J'abdique en ma qualité d'empereur d'Allemagne, mais j'entends demeurer roi de Prusse.

En effet, dans l'esprit du Kaiser, cette double souveraineté appelait une distinction. Depuis le 18 janvier 1871, à Versailles, les Hohenzollern étaient empereurs par le choix des princes et l'existence même d'une confédération.

En abdiquant, les souverains de Bavière, Saxe, Bade, Wurtemberg avaient brisé l'unité de l'empire. La qualité d'empereur ne répondait donc plus à une réalité, c'était un titre sans consistance, une fiction, ainsi que l'eût dit Groener.

Par contre, les rois de Prusse tenaient de Dieu leur couronne. Ils n'étaient plus libres de la déposer. Enfin la royauté prussienne demeurait une question purement intérieure dans laquelle les Alliés ne pouvaient s'immiscer, au nom même du principe de libre disposition.

On tergiversa, on discuta sur ces arguties que la réalité allait balayer de son souffle, on griffonna vingt brouillons de dépêche.

À 1 h 45, de l'après-midi, une nouvelle sonnerie retentit. Devançant la décision de son cousin, Max de Bade avait passé ses pouvoirs au socialiste Ebert et annoncé au peuple l'abdication pure et simple du Kaiser et la renonciation du Kronprinz au trône. Deux heures plus tard, d'une fenêtre du Reichstag, Scheidemann proclamait la république.

Il ne restait plus à Guillaume qu'à tirer les conclusions du fait accompli. Après trente ans de règne, le plus puissant souverain d'Europe, le dernier autocrate, troisième empereur d'Allemagne, neuvième roi de Prusse, vingtième grand électeur de Brandebourg, était congédié par téléphone, sans préavis.

* *

Puis, les conclusions du rapport Heye dissipaient ses dernières illusions. Le grand quartier général, lui-même, n'était pas à l'abri d'un coup de main de soldats mutinés.

- Je ne peux pourtant pas me laisser arrêter ! s'écria-t-il.

- Il faut que Votre Majesté gagne sans délai la Hollande, déclara Hindenburg. En loyal serviteur, il ajouta :

- Je prends la pleine et entière responsabilité du départ de Votre Majesté. D'ailleurs, conclut-il, tant la défection du peuple allemand heurtait ses convictions et lui paraissait inadmissible - c'est une mesure... transitoire.

De longues heures s'écoulèrent avant que ne parvînt la réponse du gouvernement hollandais octroyant à l'ex-Kaiser le droit d'asile. Une inquiétude se lisait sur sa face défaite. Il demanda :

- Est-il admissible que je me dérobe au danger, tandis que l'impératrice demeure exposée ?

On le rassura ; l'impératrice venait de faire savoir, de Berlin, qu'elle était en bonne santé, saine et sauve, et qu'elle gagnerait, elle-même, la Hollande à bref délai.

Tranquillisé, Guillaume put, dès lors, épancher largement sa rancune contre Max de Bade, le « Bademax », ainsi qu'il l'appelait et faire ses officiers juges de l'attitude éhontée du prince (unverschämte Haltung).

Puis, dans un sursaut de dignité, comprenant quelle triste figure il léguerait à l'histoire et obéissant à ce goût des attitudes théâtrales qui cachait chez lui une peur maladive du risque, il répéta, certain que son appel ne serait pas suivi :

- Je ne crains pas la mort ! Qu'une poignée de fidèles m'accompagne, et je livre un combat désespéré !

Enfin, nouvelle ostentation d'héroïsme gratuit :

- Non, je ne partirai pas encore... J'attends !...